ハーレーに乗っていると、突然エンジンがかからなくなり「バッテリーが上がったかも」と焦った経験がある方も多いのではないでしょうか。この記事では、そんな不安を解消すべく、ハーレーバッテリー上がりに関する情報を網羅的に解説します。

バッテリーが上がる原因から、ライトが暗い・セルが回らないなどの症状の見極め方、そして充電時間や適切な使用期間の目安についても詳しくご紹介します。万が一の際の押しがけやジャンプによる始動方法、ブースターや車から電源を取るつなぎ方など、実践的な対応法も解説しています。

さらに、セキュリティ機能がバッテリーに与える影響や、冬場に使用される電熱ウェアによる電力負荷にも触れながら、ハーレー特有のリスクを防ぐ対策も取り上げています。特にハーレー883に多い傾向や注意点も踏まえ、日常のメンテナンスに役立つ情報をわかりやすくまとめました。

「ハーレーバッテリー上がり」と検索されたあなたにとって、この記事が予防と対処の指針となれば幸いです。

- バッテリー上がりの主な原因と症状の見分け方

- セキュリティや電熱ウェアが与える影響

- 押しがけやジャンプなどの対処法

- バッテリーの適切な充電・管理・交換時期

ハーレーのバッテリー上がりの原因と対策

- バッテリー上がりの主な原因とは

- バッテリー上がりの症状を見極めるポイント

- セキュリティ機能が影響する場合とは

- 電熱ウェア使用による負荷と注意点

- バッテリーの充電時間と復旧の目安

バッテリー上がりの主な原因とは

ハーレーのバッテリーが上がる主な原因は、電力の過剰な消費と長期間の不使用です。

まず、ハーレーはイグニッションをOFFにしていても、セキュリティシステムや車載コンピューターがわずかに電気を使い続けています。このような待機電力が積み重なると、バッテリーの残量が徐々に減っていき、最終的にはエンジンを始動できない状態に陥ることがあります。

また、冬場や気温が著しく低下する時期は、バッテリー内部の化学反応が鈍くなるため、充電効率が悪くなります。気温が低ければ低いほど、バッテリーの性能は著しく落ち込む傾向にあります。寒冷地での保管や冬季にあまり乗らない人ほど、この影響を受けやすいといえます。

他にも、バッテリー自体の劣化も大きな要因です。特に2年以上経過したバッテリーや、交換時期が不明なまま使用を続けている場合は注意が必要です。電圧が低下しているのに気づかず放置してしまうと、セルモーターが回らなくなるだけでなく、他の電装部品にも負担がかかる可能性があります。

いずれにしても、バッテリー上がりは「乗らない」「劣化に気づかない」「冬の寒さ」といった日常の中に潜む小さな要因の積み重ねで発生します。対策としては、定期的にエンジンをかけて走行することや、専用の充電器でバッテリーを管理することが効果的です。

バッテリー上がりの症状を見極めるポイント

バッテリーが上がりかけているかどうかは、いくつかのサインによって判断することができます。特に、エンジン始動時や電装品の動作に異変が見られた場合は注意が必要です。

まず、エンジンの始動に時間がかかる、もしくはセルボタンを押しても「カチッ」という音だけでエンジンが回らないといった状態は、典型的なバッテリーの電力不足を示しています。セルモーターが元気よく回らず、エンジンがかからない場合は、バッテリーの電圧が基準値以下まで下がっている可能性が高いです。

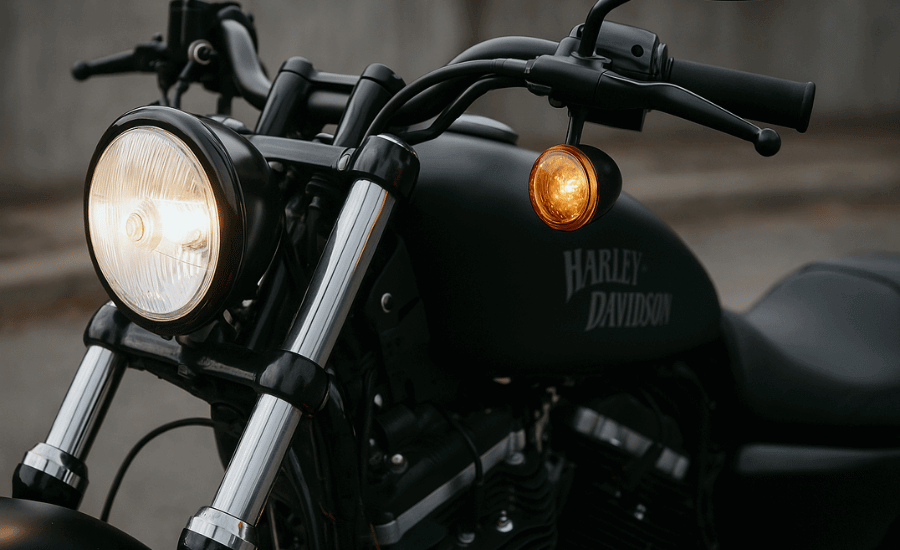

次に、ヘッドライトやウインカーなどの灯火類がいつもより暗く感じられる場合も、バッテリーが弱っているサインです。特にアイドリング中にライトの明るさが不安定になるようであれば、発電量が不足しているか、バッテリー自体が劣化している可能性が考えられます。

さらに、ホーンの音がかすれたり、電熱ウェアなどのアクセサリーを使用中に電装系が不安定になるといったトラブルも、電圧の低下によるものです。これらは普段と比べて明らかに異常な動作として気付きやすいため、早期発見の目安となります。

なお、長期間バイクに乗っていない状態や、冬季に気温が下がった際にこのような症状が出た場合は、自然放電や気温の影響も考慮に入れる必要があります。

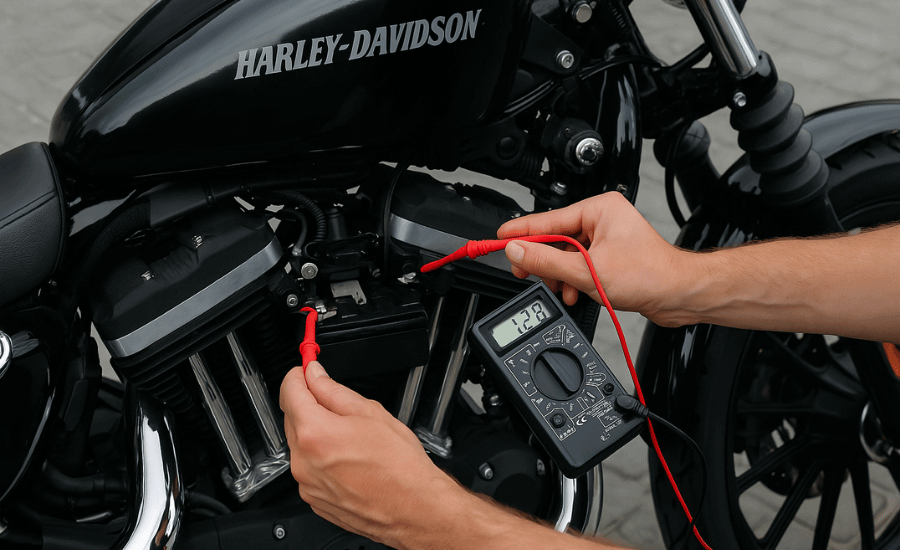

このような症状が現れたときは、テスターで電圧を測定し、状態を正確に把握しましょう。一般的に、ハーレーのバッテリー電圧が13.1Vを下回ると「要充電」の目安とされており、12Vを切っているようであればすぐに対応が必要です。

セキュリティ機能が影響する場合とは

ハーレーに搭載されているセキュリティ機能が、バッテリー上がりの一因になることがあります。特に長期間バイクに乗らずに放置している場合は、注意が必要です。

ハーレーのセキュリティシステムは、イグニッションを切った状態でも常に待機しています。例えば盗難防止アラームやイモビライザー機能などは、エンジンがかかっていなくても少量の電力を継続して消費します。このような「待機電力」は微量であっても、時間が経てばバッテリーにとって大きな負担となるのです。

また、カスタムパーツとして後付けされたセキュリティ機器は、純正品に比べて消費電力が大きいこともあります。取付時の配線や設定に問題があると、通常より多くの電流を消費し、知らないうちにバッテリーを消耗させているケースも見受けられます。

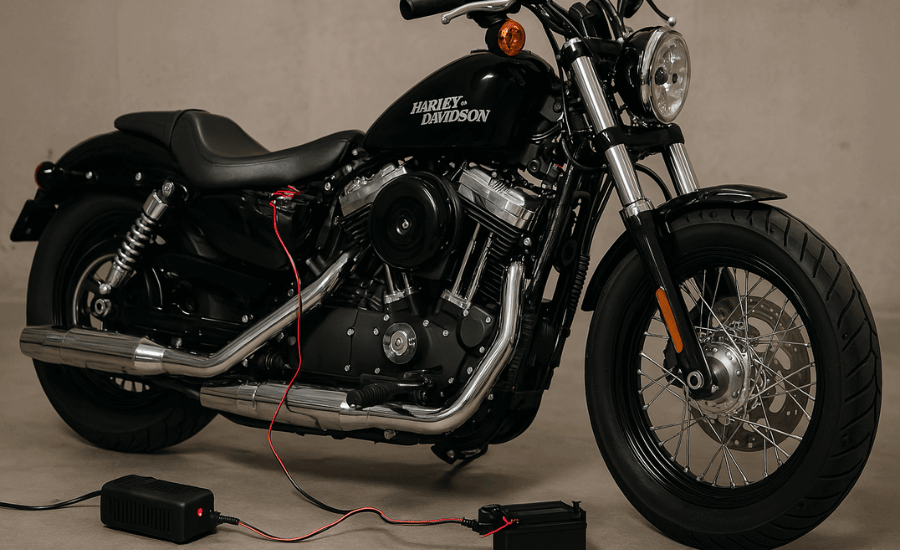

このような状況を防ぐには、長期間乗らない時はバッテリーケーブルを外す、もしくはバッテリーを車体から取り外して保管することが効果的です。また、セキュリティ機能を残したまま保管する場合は、トリクル充電機を接続しておくことで自己放電を防ぎながらバッテリーを維持できます。

セキュリティは非常に重要な装備ですが、日常的なメンテナンスを怠ると、逆にバイクの始動トラブルを引き起こす原因にもなります。保管環境や使用頻度に合わせた管理が求められます。

電熱ウェア使用による負荷と注意点

電熱ウェアの使用は、ハーレーのバッテリーにとって少なからず負荷を与える行為です。とくに冬場のツーリングでよく使われますが、状況によってはバッテリー上がりの原因になってしまうこともあります。

電熱ウェアは、快適な走行を支えてくれる便利な装備です。しかし、使用中は車体のバッテリーから直接電力を引き出しているため、消費電力が大きくなる傾向があります。特に、グローブ・ジャケット・パンツなど複数のアイテムを同時に使用すると、想像以上の電力を必要とします。

このとき、エンジンの回転数が低い状態、つまりアイドリング中や市街地走行などでは、発電量が十分に確保できず、消費電力の方が上回ってしまう場合があります。その結果、バッテリーの充電が追いつかなくなり、徐々に電圧が低下していきます。

また、電熱ウェアを長時間使用する際は、発電・充電システムの状態が万全であることが前提となります。バッテリーの劣化やレギュレーターの不具合がある状態で使い続けると、バッテリーの寿命を一気に縮める原因にもなりかねません。

使用にあたっては、必要最低限の装備に絞る、発電能力に余裕のある車両に限定する、もしくは電熱ウェア専用の外部バッテリーを使用するなどの対策が有効です。また、使用前後にはバッテリー電圧をチェックし、異常がないか確認する習慣を持つことも重要です。

便利さとリスクは表裏一体です。快適な冬のライディングを楽しむためにも、電熱装備の使い方には十分な配慮が必要です。

バッテリーの充電時間と復旧の目安

バッテリーが上がってしまった場合、どのくらいの時間で充電できるのか、そしてどこまで復旧できるのかは、多くのライダーが気になるポイントです。実際の充電時間は、バッテリーの状態や充電器の種類によって大きく変わります。

一般的な12V鉛バッテリーを例にすると、完全に放電している状態から満充電までには、4〜10時間程度かかることが多いです。急速充電機を使えば短縮も可能ですが、過充電のリスクやバッテリーへの負担があるため、推奨されるのは「低電流でゆっくり充電する方法」です。とくにハーレー用バッテリーでは、0.8A~2Aの出力でじっくり充電するタイプが多く用いられています。

また、充電開始前の電圧も確認しておきたいポイントです。12.5Vを下回っていれば要充電、12Vを切っていれば早急な対応が必要です。ハーレーの場合、13.4Vあればフル充電と判断されますが、これはあくまで「充電直後」の数値であり、バッテリー自体の健康状態までは保証されません。

さらに、バッテリーがどの程度まで復旧するかは、劣化具合にも左右されます。何度充電してもすぐに電圧が下がるようであれば、内部でサルフェーション(硫酸鉛)が蓄積している可能性があります。この場合は、専用のバッテリーチャージャーによる除去機能が効果を発揮することもありますが、改善が見られなければ交換を検討すべきです。

最後に、バッテリーを長持ちさせたいなら、上がってから充電するのではなく、月に1〜2回は予防的に充電するのが理想です。バッテリーの寿命を延ばし、突然のトラブルを防ぐためにも、定期的なチェックとメンテナンスを習慣化しましょう。

ハーレーのバッテリー上がり時の対応方法

- 押しがけの正しい手順と注意点

- 車から電源をとるつなぎ方の基本

- ブースターを使ったジャンプ方法

- ジャンプスタートの安全なやり方

- バッテリー交換までの期間の目安

- ハーレー883に多いトラブルの特徴

- バッテリー上がりを防ぐための対策まとめ

押しがけの正しい手順と注意点

押しがけは、バッテリーが上がってセルモーターが回らないときに、外部電源を使わずにエンジンを始動させる方法です。特にハーレーのように大排気量でセルに頼るモデルでは、いざというときに知っておきたい緊急手段の一つです。

まず、押しがけの基本的な流れを確認しておきましょう。

- キーをオンにしてキルスイッチも「RUN」にする

- ギアを2速に入れてクラッチを握った状態にする

- バイクを押してある程度スピードが出たらクラッチを一気に離す

- エンジンがかかればすぐにクラッチを再び握りスロットルを軽く開けてアイドリングを安定させる

これが基本の流れです。1速では後輪の抵抗が強く、うまくタイヤが回らないことがあるため、2速を使うのがポイントです。

ただし、押しがけには注意点も多くあります。まず、重いハーレーは一人で押しがけするのが困難な場合があります。十分な助走距離が取れない場所や、上り坂・滑りやすい路面では転倒のリスクが高まるため、無理に試すべきではありません。

また、インジェクション車(FI車)の場合は、バッテリーが完全に上がっているとECUや燃料ポンプが作動せず、そもそもエンジンを始動できません。このような場合は、ジャンプスターターやロードサービスを利用する方が現実的です。

さらに、押しがけはクラッチやギアに負担をかける操作でもあるため、頻繁に行うものではありません。応急処置として一度限りの使用にとどめ、始動後は早めにバッテリーの点検・充電または交換を行うことをおすすめします。

このように、押しがけは状況に応じて慎重に行う必要があります。手順を正しく理解し、無理のない範囲で安全を最優先に行動することが大切です。

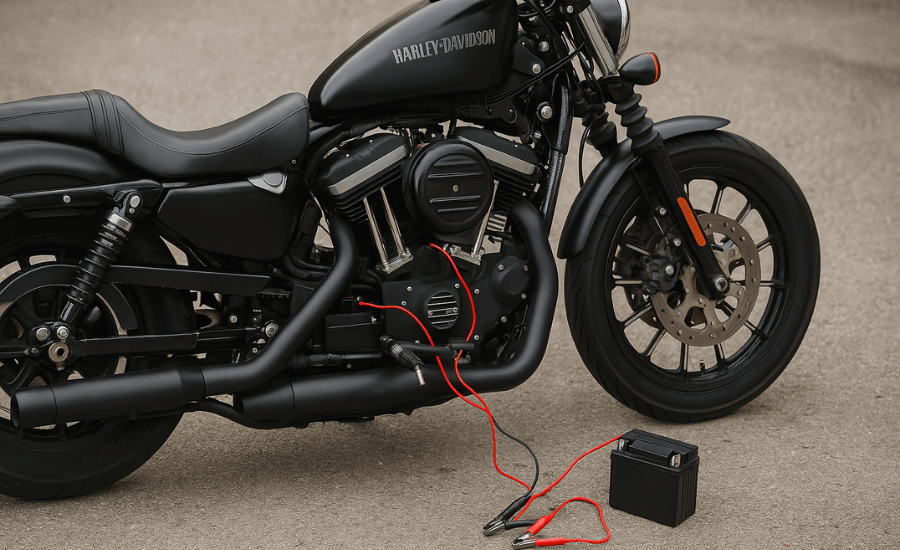

車から電源をとるつなぎ方の基本

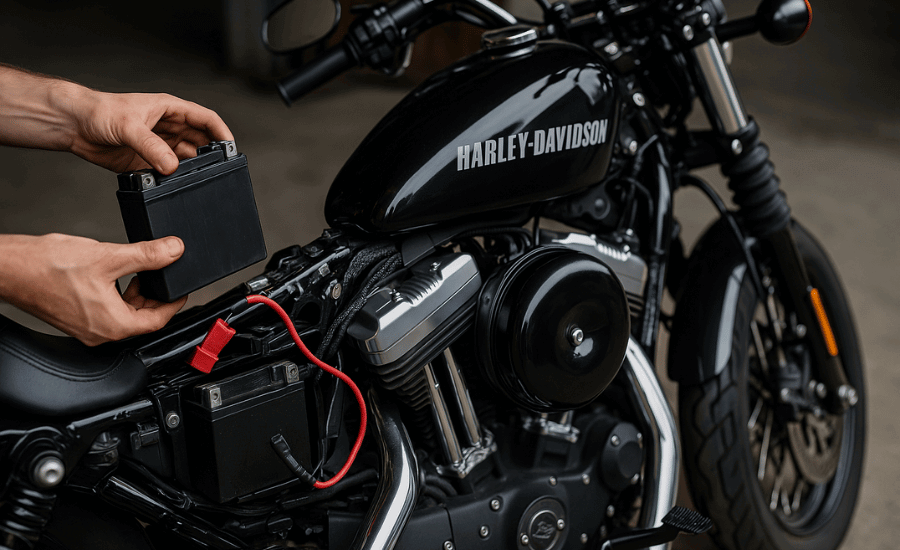

バイクのバッテリーが上がってしまったとき、近くにある車のバッテリーから電源をとってエンジンを始動させる「ジャンプスタート」は有効な方法の一つです。ただし、正しい手順を守らなければバイクにも車にもダメージを与えるリスクがあります。

まず、必要なものはブースターケーブルと、12Vの車両です。24Vトラックや特殊な電圧の車は使用しないでください。電圧が違うとバイクの電装系が故障する恐れがあります。

つなぎ方の基本手順は次のとおりです。

- 車もバイクもエンジンを切った状態にする

- 赤いケーブルを車のバッテリーの「+端子」に接続する

- もう一方の赤ケーブルをバイクのバッテリーの「+端子」に接続する

- 黒いケーブルを車の「-端子」に接続する

- 黒ケーブルのもう一方は、バイク本体の金属部分(エンジンなどのフレーム)に接続する。

バッテリーの「-端子」に直につなぐのは避けてください。スパークや破損を防ぐためです。

接続後、車のエンジンはかけずに、バイクのセルを回して始動を試みます。バイクが始動したら、すぐにケーブルを外します。このとき、接続したときと逆の順番で外すのが安全です。

ここでの注意点として、車のエンジンをかけたままジャンプスタートを試みると、電圧差でバイク側に過剰な電流が流れ、レギュレーターやECUを破損させることがあります。とくに近年の電子制御が多いモデルではこのリスクが高いため、慎重に対応してください。

また、バッテリーが完全に劣化している場合は、ジャンプで一時的に始動できたとしても、すぐに再発する可能性があります。始動後はできるだけ早めに点検や交換を行い、根本的な解決を目指しましょう。

車からの電源供給はあくまで応急処置です。正しい手順を守り、安全第一で作業を行うようにしてください。

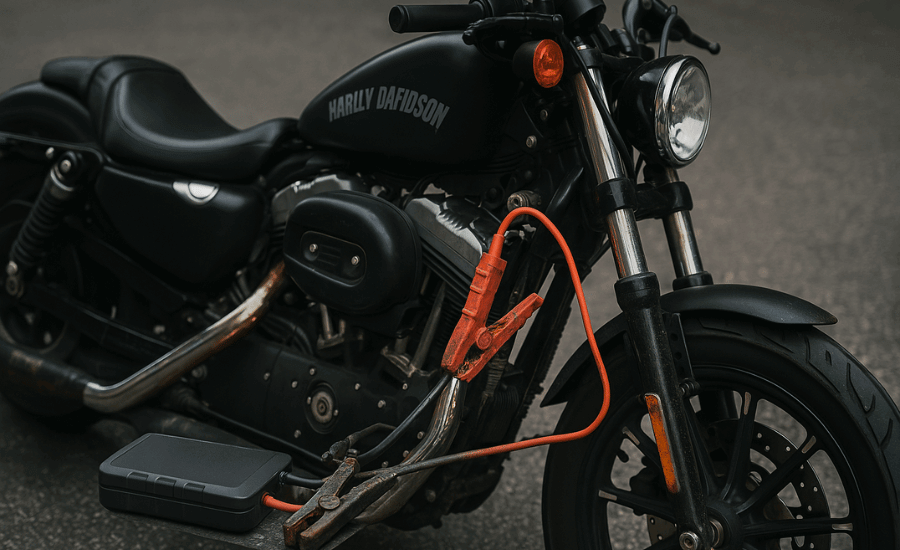

ブースターを使ったジャンプ方法

ブースター(ジャンプスターター)を使った始動方法は、バッテリー上がりの際に非常に便利で安全性の高い対処法です。車両から電源を取る方法よりもリスクが少なく、1人でも対応しやすいため、多くのライダーにとって実用的な選択肢となります。

ジャンプスターターは、内部にリチウムイオン電池などを搭載した携帯型バッテリーで、クリップ付きケーブルを使ってバイクのバッテリーに直接接続してエンジンを始動させます。

使い方は次のようになります。

- ジャンプスターター本体の電源をオフにし付属のケーブルを取り付ける

- 赤いクリップをバイクのバッテリー「+端子」に接続する

- 黒いクリップを「-端子」またはフレームの金属部分に接続する

- すべての接続を確認したうえで、ジャンプスターターの電源をオンにする

- バイクのセルを回してエンジンを始動させる

- エンジンがかかったら、すぐにジャンプスターターの電源を切りクリップを外す

この方法のメリットは、他の車両や補助者が不要である点です。ツーリング先や出先でも迅速に対応でき、予備として常備しておけば安心感が格段に高まります。現在では、USB充電やスマホのワイヤレス充電にも対応した多機能型の製品も多く、緊急用電源としても活躍します。

一方で、注意点もいくつかあります。まず、バッテリーが完全に劣化している場合は、ジャンプしてもすぐにエンジンが止まってしまうことがあります。また、ジャンプスターター本体の充電残量が少ないと始動に必要な出力を出せないこともあるため、定期的な充電管理が欠かせません。

さらに、接続ミスをするとショートや火花が発生する可能性があるため、極性(+と-)は絶対に間違えないようにしましょう。接続前後の手順も丁寧に確認してください。

ジャンプスターターを正しく使えば、バッテリー上がり時の心強い味方になります。予備電源としてツーリングバッグに一つ入れておくと、万が一の場面でも落ち着いて対応できるでしょう。

ジャンプスタートの安全なやり方

ジャンプスタートは、バッテリーが上がったバイクを外部電源の力で再始動させる方法ですが、誤った手順で行うと車両の電装系にダメージを与える恐れがあります。正しく、安全に行うためのポイントを押さえておきましょう。

ジャンプスタートには、車両同士をケーブルでつなぐ方法と、ジャンプスターター(携帯電源)を使う方法の2種類があります。いずれの場合も「つなぐ順番」「外す順番」「通電のタイミング」が重要です。

基本手順は以下の通りです。

- キーをOFFにしてすべての電装品(ライト・ウインカー等)を切る

- 赤いケーブル(+)をまずバイクのバッテリーに接続し、次に外部電源側のバッテリー「+」に接続する

- 次に黒いケーブル(-)を外部電源のバッテリー「-」に接続し、最後にバイク側のフレームの金属部分などへアースする。バッテリーの-端子に直接つなぐのは避けます。

- すべての接続を確認した上でバイクのキーをONにしセルを回す

- 始動に成功したら逆の順番でケーブルを外す

この方法は見た目よりも慎重さが求められます。たとえば、火花が飛ぶリスクがあるため、端子に金属工具を落とさないよう注意すること。電装品がONになっていると突発的な過電流が流れ、ヒューズやECUを損傷する可能性もあります。

特にハーレーのような大型バイクでは、電圧管理が非常にシビアです。13V台であれば正常とされますが、始動時に急激な電流が流れるため、ケーブルの品質やブースター本体の出力不足もトラブルの元となります。ジャンプスタートの際は、適合した容量のケーブルや機材を使用しましょう。

なお、何度もジャンプスタートが必要になるようであれば、根本的な問題が解決していないサインです。バッテリーの劣化、発電系の異常、または漏電の疑いもあるため、早めに点検を行うことが望まれます。

ジャンプスタートはあくまで一時的な対応手段です。安全に成功させるには、正しい手順と冷静な操作が不可欠です。慌てず、順序を守って行動しましょう。

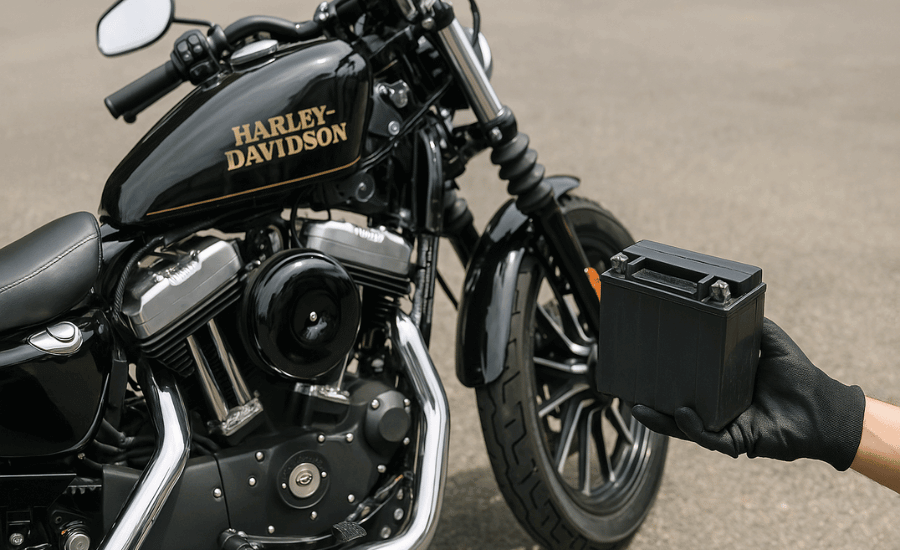

バッテリー交換までの期間の目安

ハーレーのバッテリーは、使用状況や保管環境によって寿命が大きく変わりますが、一般的な交換の目安は2〜3年程度とされています。ただし、すべてのバッテリーがこの期間で必ず交換になるわけではなく、あくまで「劣化を意識すべきタイミング」と考えるのが現実的です。

例えば、毎日のようにバイクに乗り、しっかり充電されている状態を維持できていれば、3年以上持つことも珍しくありません。一方で、冬場にまったく乗らず、屋外で長期放置されているバイクでは、1〜2年ほどで性能が大きく低下するケースもあります。

交換時期を判断するポイントとしては、バッテリー電圧の低下やセルモーターの弱まりが挙げられます。始動時にセルが「グッ……グッ……」と重たく感じられる場合や、電圧が13.1Vを下回るようであれば、そろそろ交換を検討すべきサインです。

また、「いつ交換したか覚えていない」「前回の交換から3年以上経過している」という方は、早めの点検をおすすめします。バッテリー本体には製造年月の記載があるため、確認すれば大まかな使用年数を把握することができます。

なお、充電をしてもすぐに電圧が落ちるようであれば、バッテリー内部の劣化が進んでおり、交換の時期が来ている可能性が高いです。特に寒冷地での使用や冬季保管の影響を受けたバッテリーは、見た目で異常がなくても内部で性能が低下していることがあります。

こうしたことから、「走行頻度が少ない」「冬は乗らない」というオーナーほど、定期的な点検と早めの交換を意識することで、思わぬトラブルを防ぐことができます。トラブルが起きてから慌てるよりも、余裕をもった対応が安全なバイクライフにつながります。

ハーレー883に多いトラブルの特徴

ハーレー883(スポーツスターシリーズ)は扱いやすいサイズと独特の鼓動感で人気がありますが、特有のトラブルがいくつか報告されています。その中でも特に多いのがバッテリー関連のトラブルです。

まず挙げられるのは、バッテリー上がりが頻発しやすい傾向にあることです。これは883に限った話ではありませんが、スポーツスター系のモデルは「比較的低回転域での走行が多い」「アイドリング状態での充電効率が低い」などの理由から、バッテリーが十分に充電されにくいという特徴があります。とくに短距離の街乗りが多い方や、信号の多いエリアでの使用が中心の場合、エンジンが十分に回らず発電量が足りなくなるケースが多いのです。

加えて、シート下やバッテリートレーのスペースがやや狭いため、ケーブルの取り回しや端子の接触不良が起きやすい構造になっています。端子が緩んでいたり、腐食していたりすることで、セルが回らない、電源が入らないといったトラブルにつながります。

さらに、冬場に多いのが始動不良です。バッテリーの劣化や自然放電に加え、寒さによる内部反応の低下で、必要な始動電圧が確保できずエンジンがかからないという声もよく聞かれます。リチウムバッテリーを使用している場合には、事前の「ウォームアップ」も必要であり、対処を知らなければ余計にトラブルを感じやすいかもしれません。

このように、ハーレー883ではバッテリーの管理がとても重要です。定期的な充電や、状態を確認できる電圧チェッカーの活用など、日頃のメンテナンスがトラブル回避のカギを握っています。トラブルが起きやすいポイントを把握しておけば、余計なストレスを抱えることなく快適に楽しむことができるでしょう。

バッテリー上がりを防ぐための対策まとめ

ハーレーのバッテリー上がりは突然起こることが多く、事前の対策がなければ走行不能や出先での立ち往生といったトラブルにつながります。日常的にできる予防策を押さえておくことで、安心してハーレーライフを楽しむことができます。

まず基本となるのは、定期的な走行または充電です。週に1回以上、30〜60分程度バイクを走らせることで、エンジンの発電機能を使って自然にバッテリーを充電できます。特に冬場や雨の日が続いて乗れない場合は、専用のバッテリーチャージャー(トリクル充電器)で補充電するのが効果的です。

次に、バッテリーチェッカーや電圧メーターの活用も有効です。日頃からバッテリー電圧を確認する習慣を持っていれば、「そろそろ弱っているかも」と気づくことができます。とくに12.5Vを下回るようであれば、早めの対応が求められます。

さらに、保管時の工夫も大切です。長期間乗らないときはバッテリーを外す、またはケーブルを外して自然放電を抑える方法があります。寒冷地では室内で保管することで、温度による性能低下を防ぐこともできます。

他にも、電装品の使いすぎに注意することも忘れてはいけません。電熱ウェアやスマホの充電など、アクセサリー電源の使いすぎは発電量を上回ってしまうことがあります。必要最小限の使用を心がけましょう。

最後に、バッテリーは定期的に交換する意識も重要です。2〜3年がひとつの目安ですが、使い方によってはそれより早く寿命が来ることもあります。「弱ってきた」と感じたら、無理せず早めに新しいものへ交換することで、トラブルを未然に防げます。

このように、日頃の管理と早めの対応を習慣にすることで、バッテリー上がりのリスクを大幅に減らすことができます。走り出す前の「ちょっとした気配り」が、大きな安心につながります。

ハーレーのバッテリー上がりを防ぐための重要ポイントまとめ

- イグニッションOFFでも待機電力が消費されている

- 寒冷地ではバッテリーの性能が大きく低下しやすい

- 2年以上使用したバッテリーは劣化の兆候が出やすい

- エンジン始動時にセルが弱ければ要注意

- 灯火類が暗いのは電圧低下のサイン

- セキュリティ機能もバッテリー消耗の原因になる

- カスタムセキュリティは消費電力に注意が必要

- 電熱ウェアの使用は発電量とのバランスが重要

- トリクル充電器の使用で長期保管中の放電を抑えられる

- バッテリーは低出力でじっくり充電するのが望ましい

- 押しがけはFI車や重い車両では非現実的な場合がある

- 車からのジャンプは正しい接続手順が不可欠

- ジャンプスターターはソロツーリング時の心強い対策

- バッテリー電圧は13.1V未満で充電が必要

- 定期的な走行と充電管理がもっとも確実な予防策