ハーレー オートマを検索していると、「マニュアルとオートマの違いは?」「そもそもオートマチックのハーレーはあるのか?」といった疑問が次々に浮かぶものです。

本記事では、クラッチ操作を省くセミオートマやトライクオートマの仕組みをわかりやすく解説し、従来のマニュアル派でも納得できるポイントを整理します。

注目機種の例として、X350のオートマ感覚モデルやトライクをAT限定で運転できる車両も取り上げ、初心者からベテランまでが自分に合った選択肢を見つけられるようにしました。さらに、値段において新車と中古の値段の平均を比較し、導入コストを具体的にイメージできるようにしています。

最後に、一番かっこいい車種をデザイン性や人気度からランキング形式で紹介しますので、見た目重視のライダーにも役立つ内容となっています。オートマでハーレーを楽しみたい方は、ぜひ読み進めてください。

- ハーレーをオートマ化する具体的な方法と仕組み

- セミオートマやトライクの操作性と特徴

- 新車・中古それぞれの値段や相場感

- 自分に合った車種選びのポイント

ハーレーのオートマ基礎知識と選び方

- トライクのオートマの仕組みとは

- オートマチック採用の現行モデル

- マニュアルとオートマの違いを比較

- X350オートマの特徴と評価

- セミオートマのメリット・デメリット

トライクのオートマの仕組みとは

トライクのオートマは、バイクのマニュアル操作を簡略化し、クラッチ操作を不要にするシステムです。クラッチレバーを握る必要がないため、発進・停止がスムーズに行えるのが大きな特徴です。

このシステムは、内部のクラッチ構造を変更することで実現されています。具体的には、クラッチのフリクションプレートやスチールプレート、EXPディスクと呼ばれるパーツを交換し、クラッチを自動でつなぐ仕組みを取り入れています。これによって、エンジンがアイドリング中はクラッチが切れた状態になり、ギヤを入れたまま停止していても、バイクが前に進むことはありません。

また、アクセルを開けるだけでクラッチが自動的につながり、車両が自然に発進するようになります。操作感は非常にスムーズで、従来のマニュアルトランスミッション車に比べて負担が軽減されるのがメリットです。

一方で、注意点もあります。例えば、アイドリング状態で不用意にアクセルを煽ると、クラッチがつながって急に車体が動き出してしまう可能性があります。このため、停止中のアクセル操作には慎重さが求められます。

このように、トライクのオートマは快適さと扱いやすさを兼ね備えたシステムですが、安全に使いこなすためには基本的な動作の理解が重要になります。

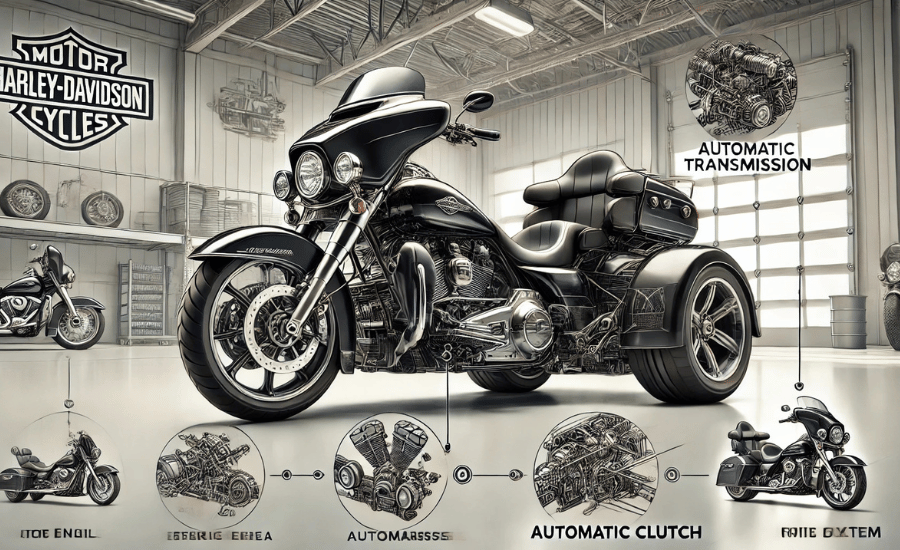

オートマチック採用の現行モデル

現在のハーレーダビッドソンやトライク市場では、「完全なオートマチック」を搭載したモデルは非常に限られています。ただし、「セミオートマチック」や「オートクラッチ」システムを採用したモデルが注目されており、実質的にオートマのような操作感で運転できる車種が増えつつあります。

代表的な例として挙げられるのが、リクルスオートクラッチを導入した車両です。このシステムは純正のクラッチを特別なクラッチユニットに換装することで、スタートや停止時のクラッチ操作を不要にするものです。通常の走行ではマニュアルと同じようにクラッチ操作が可能ですが、発進時にはクラッチレバーを握らずにスムーズに走り出せます。

また、ハーレー以外ではCan-Am Spyder(カンナム・スパイダー)のようなトライクタイプの車両が、純正でセミオートマやオートマを採用しています。これらはハンドルのパドルシフトで変速ができ、クラッチ操作も完全に不要な構造です。操作性の高さから、AT限定普通免許での運転も可能です。

ただし、ハーレー純正で「完全オートマ」となると、現行ラインナップには該当するモデルがないため、後付けパーツによる対応や、トライク化と組み合わせることで実現するケースが一般的です。

このように、オートマチックを採用した現行モデルはまだ限定的ですが、装備の進化により、クラッチ操作の負担を減らしたモデルは確実に増えています。操作が簡単で乗りやすい車両を求める方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

マニュアルとオートマの違いを比較

マニュアルとオートマの最大の違いは、ライダーがクラッチ操作とギアチェンジを行うかどうかにあります。マニュアルは操作の自由度が高く、オートマは扱いやすさが魅力です。

マニュアルトランスミッション(MT)は、クラッチレバーとギアペダルを使って、自分のタイミングで変速を行う仕組みです。エンジン回転数や路面状況に合わせて最適なギアを選べるため、バイクを思い通りに操れる感覚があります。操作に慣れればスポーティな走りが楽しめるというメリットもあります。

一方、オートマチック(AT)はクラッチ操作が不要で、変速も自動で行われます。トライクやオートマ化されたハーレーでは、信号待ちでも足元の操作が不要で、渋滞や長距離のツーリングでも疲れにくいという利点があります。発進・停止がスムーズで、初心者にも扱いやすいのが特徴です。

ただし、オートマには「自分で変速したい」というライダーにとって物足りなさを感じる場面もあるかもしれません。また、車種やシステムによっては、若干の加速のタイムラグやギア選択の自由度が制限されるケースも見られます。

このように、マニュアルは操作を楽しみたい方向け、オートマは快適性や扱いやすさを重視したい方向けと言えるでしょう。それぞれの違いを理解することで、自分に合った一台を選びやすくなります。

X350オートマの特徴と評価

X350は、ハーレーダビッドソンがアジア市場向けに投入したミドルクラスのモデルで、手頃なサイズと価格が魅力の一台です。ただし、X350は完全なオートマチック車ではなく、あくまでマニュアルトランスミッションを採用しています。そのため、「X350オートマ」として販売されているわけではありませんが、操作性の軽さや扱いやすさから、オートマ感覚で乗れるという評価を受けているケースがあります。

このモデルは、クラッチ操作が比較的軽く、ギアチェンジもスムーズなため、初心者ライダーでもストレスなく扱える設計です。特に渋滞や市街地走行など、頻繁な発進・停止を伴うシーンでの扱いやすさが高く評価されています。また、エンジンは並列2気筒を採用し、振動が少なく静粛性も高いため、落ち着いた走行を楽しみたい方にも向いています。

一方で、X350を「オートマ」と認識して購入すると、期待とのギャップが生じるかもしれません。クラッチレバーとギアチェンジ操作は必要であるため、完全な自動変速を求めている方には不向きです。購入前には、実車に触れてシフト操作の感触を確認することが大切です。

総合的に見ると、X350はマニュアル車でありながら、オートマに近い感覚で扱える点が大きな魅力です。軽快な取り回しと現代的なデザインを備えたこのモデルは、気軽にハーレーを楽しみたい層にとって有力な選択肢と言えるでしょう。

セミオートマのメリット・デメリット

セミオートマは、マニュアルとオートマの中間にあたるシステムで、クラッチ操作を自動化しながらも、ギアチェンジはライダーが行う構造です。ハーレーの「リクルスオートクラッチ」などが代表的な例に挙げられます。

最大のメリットは、クラッチ操作が不要になることです。発進時にクラッチレバーを握らなくてもアクセルを開けるだけでスムーズにスタートできるため、渋滞や坂道発進といったストレスの多い場面でも非常に扱いやすくなります。クラッチの握り込みが難しい方や、長時間のライディングで手に疲労が溜まりやすい方にとって、大きな負担軽減につながります。

さらに、ギアをローに入れたままでもアイドリング中に車体が動かないという特性があるため、信号待ちや一時停止の際にギアをニュートラルに戻す必要がありません。これは、都会のストップ&ゴーが多い環境では大きな利便性となります。

ただし、デメリットもあります。例えば、クラッチが自動でつながる特性上、停止中に不用意にアクセルを開けると突然バイクが前進する危険があります。そのため、停止中のアクセル操作には特に注意が必要です。また、クラッチのつながるタイミングや感覚が通常のマニュアルとは異なるため、最初は違和感を覚えることもあります。

また、取り付けには専門的な知識が必要で、基本的にはプロのメカニックによる作業が推奨されます。費用もそれなりにかかるため、導入前には機能性とコストのバランスを見極めることが大切です。

このように、セミオートマは操作性と快適性を両立できる便利な仕組みですが、安全に使いこなすには特徴をしっかり理解したうえで導入することが求められます。

ハーレーのオートマ購入完全ガイド

- トライクをat限定で乗れる車両

- 値段の平均とコスト概算

- ハーレーの値段で新車と中古の相場差

- 中古購入時のチェックポイント

- 一番かっこいい車種ランキング

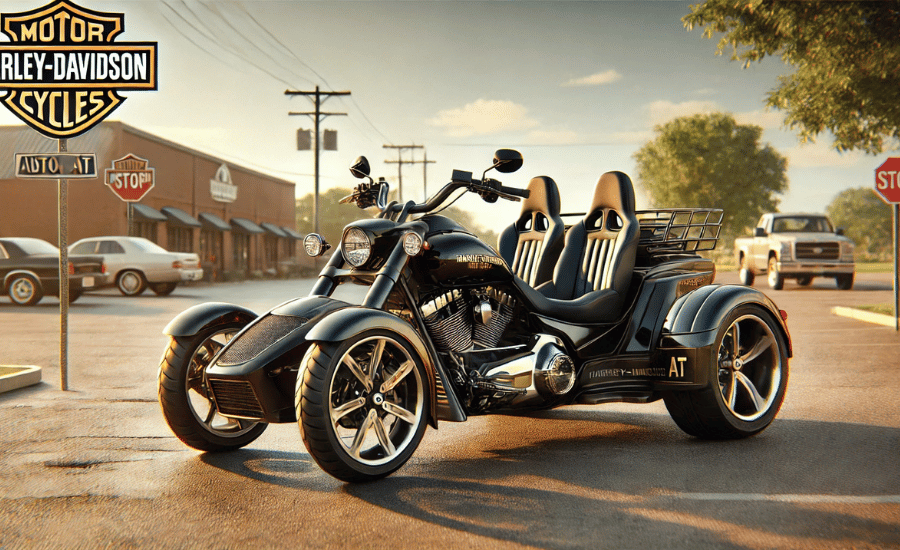

トライクをAT限定で乗れる車両

まず、AT限定普通自動車免許で運転できる条件は「クラッチ操作が不要な三輪車」であることです。ここでは代表的な車両を三つに分けて紹介します。

- スクーターベースのオートマトライク

例えばホンダ・フォルツァやヤマハ・マジェスティのトライク化モデルはCVTを採用しているため、発進から変速まで自動で行われます。クラッチが存在しない構造なので、AT限定でも問題なく運転できます。街乗り中心なら扱いやすさが大きなメリットです。ただし車両幅が広がるため、駐車スペースの確保が課題になる場合があります。 - カンナム・スパイダー系リバーストライク

前二輪・後一輪レイアウトのCam-Am Spyderシリーズは、ハンドルに付いたパドルシフトで変速し、クラッチ操作を完全に排除しています。AT限定で乗れるうえに安定感が高く、高速走行も得意です。反面、車体価格と維持費が高めなので、予算面を十分検討する必要があります。 - 電動トライクやCVT換装モデル

近年はモーター駆動や汎用CVTユニットを組み込んだオリジナルトライクも登場しました。エンジンブレーキの感触が従来と異なるため、試乗でフィーリングを確かめてから購入するのが安心です。また、車検対応や部品供給体制を事前に確認しておくと、後々のメンテナンスで困りません。

このように、AT限定で乗れるトライクは選択肢が増えていますが、取り回しや購入コストなどの特色も車両ごとに異なります。試乗や販売店への相談を通じて、自分の用途に合った一台を見極めてください。

値段の平均とコスト概算

ハーレーやトライクのオートマ化にかかる費用は、ベース車両の価格に加えて、専用パーツ代や取り付け工賃が加算されるため、事前に全体の費用感を把握しておくことが重要です。

まず、ハーレーの標準的なモデル(スポーツスター系やソフテイル系)の新車価格は150万円〜250万円前後が平均的です。モデルによって大きな差がありますが、ツーリング系やCVOなどの上位モデルでは300万円を超えることも珍しくありません。

これに対して、トライク化やセミオートマ化のコストとしては、以下のような項目が想定されます。

- リクルスオートクラッチキット:約15万〜20万円

- 取り付け工賃:約3万〜5万円(車種やショップによる)

- トライクユニット一式:70万〜150万円

- 登録や車検費用:5万〜10万円

以上を合計すると、オートマ化+トライク化にかかる概算は100万円前後と見ておくと現実的です。もちろん、トライク化せずにオートクラッチのみ導入する場合は20万円以内に収まるケースもあります。

一方、維持費も忘れてはいけません。トライクは排気量に応じた自動車税(年間6,000円程度)や自賠責保険、車検費用がかかります。自動二輪と比べて大きくは変わらないものの、登録区分が「普通自動車」になるため、バイクより少し割高になる点には注意が必要です。

購入後も長く快適に乗り続けるためには、初期費用だけでなく、メンテナンスやパーツ交換の予算も想定しておくと安心です。特にオートクラッチは高機能な分、専門的な調整や交換が発生する可能性があるため、対応できるショップ選びも含めた検討が重要になります。

ハーレーの値段で新車と中古の相場差

ハーレーの新車と中古車では、価格に大きな開きがあります。モデルや年式、走行距離、カスタム内容によって価格差は変動しますが、おおよその傾向を知っておくことで購入判断がしやすくなります。

まず、新車のハーレーはモデルごとに価格帯が異なります。スポーツスター系ではおおよそ150万円前後から、ツーリング系やCVOモデルになると300万円を超えることもあります。最新装備や現行モデルの安心感を重視する場合、新車の選択が優位になりますが、初期コストは高めです。

一方、中古車市場では、同じモデルでも50万〜100万円ほど安く購入できるケースが多く見られます。例えば、スポーツスター883は状態が良ければ80万円前後で見つかることもあり、コストを抑えてハーレーに乗りたい方には魅力的な選択肢です。

ただし、中古車には注意点もあります。前オーナーの整備状況やカスタムの影響、年式による機能差など、見た目だけでは判断しにくいポイントが多く存在します。特に、すでにオートクラッチやトライク化が施されている中古車は、その仕上がりや装着部品の状態を慎重にチェックする必要があります。

このように、初期費用を抑えたい場合は中古が有利ですが、安心感や保証を重視するなら新車が適しています。購入前には、実車確認や信頼できる販売店選びも含めて、総合的に検討することが重要です。

中古購入時のチェックポイント

中古でハーレーやトライクを購入する際は、車両の見た目だけで判断せず、細かな部分まで丁寧に確認することが重要です。特に機構が複雑なモデルやオートマ化された車両では、後から想定外の修理費がかかることもあるため注意が必要です。

まず確認すべきは整備記録の有無です。定期的なオイル交換や消耗品の交換履歴があれば、前オーナーがきちんと車両を管理していた証拠となります。記録がない場合でも、販売店が整備済みとして販売しているかどうかを確認しましょう。

次に見るべきはカスタム内容と純正パーツの有無です。リクルスオートクラッチなどの後付けパーツが装着されている場合、その取り付けが正しく行われているか、また純正部品が保管されているかも確認ポイントです。純正パーツが残っていれば、後からノーマルに戻すことも可能です。

さらに、試乗やエンジン始動のチェックもできるだけ行うようにしましょう。アイドリング時の安定性、ギアの入り方、異音の有無などを確認することで、走行に支障がないかを判断できます。特にクラッチが滑っていないか、発進時に違和感がないかは慎重に確認してください。

また、走行距離と年式だけで判断するのは避けるべきです。たとえ距離が少なくても、長期間放置された車両は内部にサビや劣化が進んでいることもあります。保管環境や屋内・屋外の違いもヒアリングしておくと安心です。

このように、中古のハーレーやトライクは一台ごとに状態が異なるため、価格だけでなく「整備状況」「パーツの信頼性」「販売店の対応力」など総合的に確認することが、納得のいく購入につながります。

一番かっこいい車種ランキング

ハーレーには多彩なラインナップがあり、見た目の迫力やデザイン性に惹かれて購入を検討する方も少なくありません。ここでは、スタイル重視で人気の高いモデルを「かっこよさ」という視点からランキング形式で紹介します。

第1位:ストリートグライドスペシャル

流れるようなカウルデザインとブラックアウトされたボディパーツが特徴で、ツーリングモデルの中でも圧倒的な存在感があります。純正でオーディオ装備など快適装備も充実しており、街でも高速でも映える一台です。

第2位:ブレイクアウト114

低く構えたスタイルと極太リアタイヤ、クロームパーツの輝きが目を引きます。カスタムバイクのような見た目ながら、純正の完成度が非常に高く、スタイル重視のライダーに根強い人気があります。

第3位:ファットボーイ114

映画『ターミネーター2』で登場したことでも有名なモデルで、無骨さと重厚感を併せ持つデザインが魅力です。現行モデルではLEDヘッドライトや肉厚なタイヤが採用され、現代的な印象をプラスしています。

第4位:スポーツスターS

最新の水冷エンジン「REVOLUTION MAX」を搭載し、従来のスポーツスターとは一線を画す攻撃的なデザインが特徴です。コンパクトながらも迫力あるシルエットが魅力で、若い世代からの支持も高まっています。

第5位:CVO ロードグライド

カスタムビルダーが仕上げたような仕立ての高さが魅力のCVOシリーズ。その中でもロードグライドは、流線型のフェアリングとラグジュアリー感あふれるカラーリングが圧巻です。高価格帯ではありますが、「一番かっこいいハーレー」として名が挙がることが多いモデルです。

このように、「かっこいい」と感じるポイントは人それぞれですが、ハーレーはどのモデルも個性が強く、見た目から乗りたい気持ちをかき立ててくれるものばかりです。購入を検討する際は、見た目だけでなくポジションや用途も含めて、自分に合った一台を選ぶことが満足度につながります。

ハーレーのオートマに関する基礎と選び方のまとめ

- トライクのオートマはクラッチ操作を省略できる仕組み

- EXPディスクなど専用パーツでセミオート化が可能

- アイドリング中でもギヤを入れたまま停止できる

- 発進はアクセル操作だけでスムーズに行える

- 停止中の急なアクセル操作には注意が必要

- 完全なオートマモデルは現在のハーレーには存在しない

- リクルスオートクラッチで実質オートマ操作が可能

- カンナム・スパイダーは純正でセミオートマを採用

- マニュアルは操作性、オートマは快適性が強み

- X350はマニュアルだがオートマ感覚で扱いやすい

- セミオートマはクラッチ疲労の軽減に役立つ

- AT限定免許でも運転できるトライクは存在する

- オートマ化とトライク化の合計費用は約100万円前後

- 中古は新車より安価だが整備履歴と改造内容に注意

- 人気車種はデザインと存在感が評価基準になりやすい