ハーレーのカスタムで定番の一つとされる「タンクアップ」。しかし、「ハーレーのタンクアップ はダサい」と感じてしまう人がいるのも事実です。この記事では、タンクアップがダサく見えてしまう理由やその対策方法を中心に、タンクアップを検討している方に向けて詳しく解説します。

タンクアップには外観の変化というメリットがある一方で、見た目のバランスが崩れたり、配線処理が雑になると逆に不格好に見えるというデメリットもあります。また、使用するタンクアップキットやステーの選び方次第で、仕上がりの印象や安全性に差が出る点も押さえておきたいポイントです。

そのほかにも、工賃や費用の目安、DIYとの比較、車検に通すための注意点、取り付け時に発生しがちな不具合など、実用的な情報を幅広く網羅しました。「タンクアップする理由は何?」と迷っている方にも参考になる内容となっています。

さらに、「48のタンク容量アップ」といったモデル別の対応や、作業後に重要となる整備のコツも解説しています。カスタムとしての魅力を最大限に活かしながら、ダサい印象を避けるための知識を、この機会にぜひ身につけてください。

- ハーレーのタンクアップがダサく見える原因とその対策

- タンクアップのメリット・デメリットと見た目の変化

- タンクアップに必要な費用や工賃、パーツ選びの基準

- タンクアップ後の配線処理や整備、車検への対応方法

ハーレーのタンクアップがダサい理由とは?

- タンクアップする理由は何?

- タンクアップのメリットと外観の印象

- ハーレーのタンクアップの主なデメリット

- ハーレーのタンクアップで発生する不具合

- 車検に通るための注意点とは!

タンクアップする理由は何?

タンクアップとは、バイクの燃料タンクを通常の位置から少し上に持ち上げるカスタム方法のことです。ハーレーなどのカスタム文化が根付いた車種では、個性を演出する手法として広く行われています。

タンクアップをする主な理由は、見た目のインパクトを高めることにあります。タンクを上げることで、エンジン周辺のパーツがより露出し、メカニカルな雰囲気が強調されます。これにより、クラシックかつ無骨な印象を与えることができるため、他のハーレーと差別化を図りたいオーナーに好まれる傾向があります。

また、フレームとタンクの間に空間ができることで、視覚的に軽快なスタイルになるのもポイントです。特にスポーツスターなどコンパクトな車種では、この変化がバイク全体のバランスに大きく影響します。

一方で、外観の変化以外の理由として、配線の整理やコイルの移設といったカスタムとの相性を考慮して行うケースもあります。つまり、タンクアップは単体の改造ではなく、他のカスタムとの連携を見据えて選ばれることもあるのです。

ただし、タンクアップには注意点もあります。燃料タンクの高さが変わることで、重心が微妙に変化し、乗り味に影響を与えることがあります。また、見た目が大きく変化する分、好みが分かれる改造でもあります。

このように、タンクアップは単なる外見のアレンジではなく、車体全体の印象やカスタム計画に影響を与える要素の一つです。目的を明確にした上で、慎重に判断することが求められます。

タンクアップのメリットと外観の印象

タンクアップの最大のメリットは、外観のカスタム効果にあります。燃料タンクを通常より高い位置に配置することで、バイク全体のシルエットが変わり、個性的なスタイルを演出できます。特にハーレーのようにカスタムが重視される車種では、この変化がオーナーの個性を強く反映する要素になります。

また、タンクを持ち上げることでエンジン周りがより見えるようになり、機械的な構造美が際立ちます。これによって「無骨さ」や「メカっぽさ」を強調できるため、ヴィンテージ感やアメリカンスタイルを好むライダーには好まれます。

見た目以外のメリットとしては、カスタムの自由度が増すことが挙げられます。タンク下のスペースが広がるため、配線の取り回しを工夫しやすくなったり、コイルや電装品を移設しやすくなる場合もあります。このようにタンクアップは、見た目の変化だけでなく、整備性の向上にもつながる場合があります。

一方で、外観の印象は好みが分かれる部分です。人によっては「やりすぎ」あるいは「不自然」と感じることもあります。特にタンクのサイズや角度によっては、全体のバランスが崩れて見えることがあるため注意が必要です。

このように、タンクアップには外観を大きく変えられるという明確なメリットがありますが、完成イメージをしっかり持ち、他のパーツとの調和を意識することが重要です。好みや目的に応じて、タンクアップが本当に自分のスタイルに合うかを見極めることが成功のカギになります。

ハーレーのタンクアップの主なデメリット

ハーレーのタンクアップは見た目のカスタムとして人気がある一方で、いくつかのデメリットも無視できません。見栄えを優先しすぎると、実用性や安全性に影響を及ぼす可能性があります。

まず一つ目のデメリットは、車体の重心バランスが変化することです。タンクを上に持ち上げることで、わずかですが重心が高くなり、取り回しや走行時の安定感に微妙な違和感を覚える場合があります。特に低速時やUターン時には、普段とは異なる感覚になるため注意が必要です。

次に、燃料タンクの容量に影響が出ることがあります。タンクの角度や取り付け位置が変わることで、内部のガソリンが偏りやすくなり、結果として満タン時でも使える容量が減ってしまう場合があります。これにより、給油の頻度が増えるという不便さを感じることもあります。

また、DIYでタンクアップを行う際には、部品の加工や取り付けミスが原因で不具合が発生するリスクもあります。ステーの選定や強度不足、取り付け位置のズレがあると、走行中にタンクが振動したり、最悪の場合脱落の危険もあるため、安全性の確保が非常に重要です。

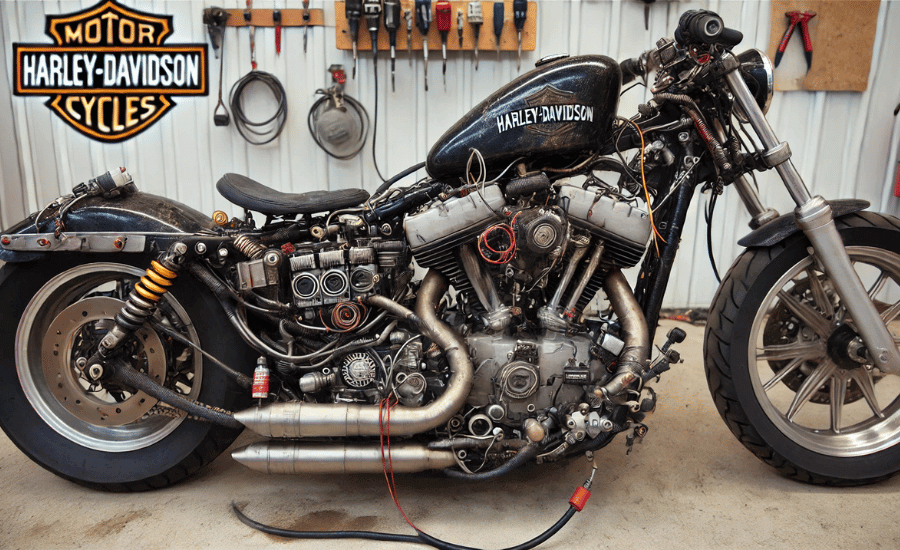

さらに、タンクを上げたことでできる隙間が目立ちやすくなります。タンク下のコイルや配線が露出すると、見た目が雑に感じられることがあり、きちんとした処理やカバーが必要になります。これを怠ると、せっかくのカスタムも「未完成」な印象になってしまうかもしれません。

このように、タンクアップは外観重視のカスタムである反面、バイク全体の機能や整備性に影響を及ぼす要素が多くあります。カスタムに踏み切る際は、見た目だけでなく安全性と実用性を含めたバランスを意識することが大切です。

ハーレーのタンクアップで発生する不具合

ハーレーでタンクアップを行うと、外観のカスタム効果が得られる一方で、いくつかの不具合が発生する可能性があります。これらの問題を事前に理解し、対処方法を知っておくことが大切です。

まず目立つのが、取り付けの不具合です。タンクアップではステー(取り付け金具)を用いてタンクを高くしますが、このステーが車体と合っていないと、ボルトがフレームに干渉したり、タンクの角度が不自然になったりすることがあります。特にZ型ステーを使う場合は、取り付け位置や厚みの調整がシビアになるため、加工の精度が求められます。

次に発生しやすいのが、タンク下のスペースが目立つことによる配線の露出です。本来見えない部分が丸見えになるため、配線やコイルの処理が雑だと見た目が悪くなるばかりか、断線や接触不良などの電装トラブルの原因にもなります。配線をまとめ直したり、移設キットを使ったりする必要が出てくるケースもあります。

さらに、ガソリン供給ラインやエア抜きホースの長さが足りなくなることも不具合の一つです。タンクの位置が変わることで、ホースの取り回しに無理が生じ、走行中に燃料の供給が不安定になることがあります。最悪の場合、燃料漏れやエンジンのストールにつながるおそれもあるため、ホースの延長や交換が必要になるかもしれません。

そして、タンクの固定が不十分な場合には、走行中にタンクが揺れたり、異音が発生することもあります。特にDIYで作業した際は、締め付け不足やパーツの緩みが原因となるケースが多いため、作業後のチェックを怠らないことが重要です。

このように、タンクアップによって発生する不具合は多岐にわたりますが、正しいパーツの選定と丁寧な作業を行えば未然に防ぐことも可能です。見た目を重視するだけでなく、機能面や安全性も意識したカスタムを心がけましょう。

車検に通るための注意点とは!

ハーレーでタンクアップを行う際は、見た目の仕上がりだけでなく「車検に通るかどうか」を十分に考慮する必要があります。見た目がカッコよく仕上がっても、安全基準を満たしていなければ公道を走ることができません。

まず確認すべきなのは、タンクの取り付け強度です。タンクがしっかりと固定されていない状態では、車検に通ることはできません。ボルトやステーで確実に固定し、走行中に動かない状態であることが必須です。DIYで取り付ける場合でも、緩みやぐらつきがないか、必ずチェックしましょう。

次に重要なのは、ハンドルやフレームなど他のパーツとの干渉です。タンクアップによってハンドルの操作に支障が出ると、安全面で問題とみなされます。特にロック・トゥ・ロック(ハンドルを左右にいっぱいに切る動作)がスムーズに行えるかどうかを確認してください。

また、タンクアップによって変更された配線やホースの取り回しにも注意が必要です。配線が引っ張られていたり、ホースが折れ曲がっていると、故障や漏れのリスクが高まり、車検時に指摘される可能性があります。見た目だけでなく、機能面のチェックも忘れないようにしましょう。

さらに、排気ガスの経路や車体番号の刻印部がタンクや他の部品によって隠れてしまうと、検査官による確認ができず不合格になることもあります。改造によって元の構造が変わる場合は、必ず保安基準を事前に確認し、必要に応じて陸運局へ相談することをおすすめします。

このように、ハーレーのタンクアップは見た目のカスタム性が高い分、車検対応には細かな注意が求められます。見た目と法的基準の両方を意識することで、安全かつ合法的にバイクを楽しむことができるでしょう。

ハーレーのタンクアップでダサい印象を与えないための改善策

- タンクアップキットの選び方とポイント

- ステーの種類と加工の注意点

- タンクアップの工賃や費用を比較解説

- 配線処理で見た目と安全性を両立

- 48のタンク容量アップによる実用性

- タンクアップ後の整備とメンテナンス

- ダサいと言われないための全体バランス

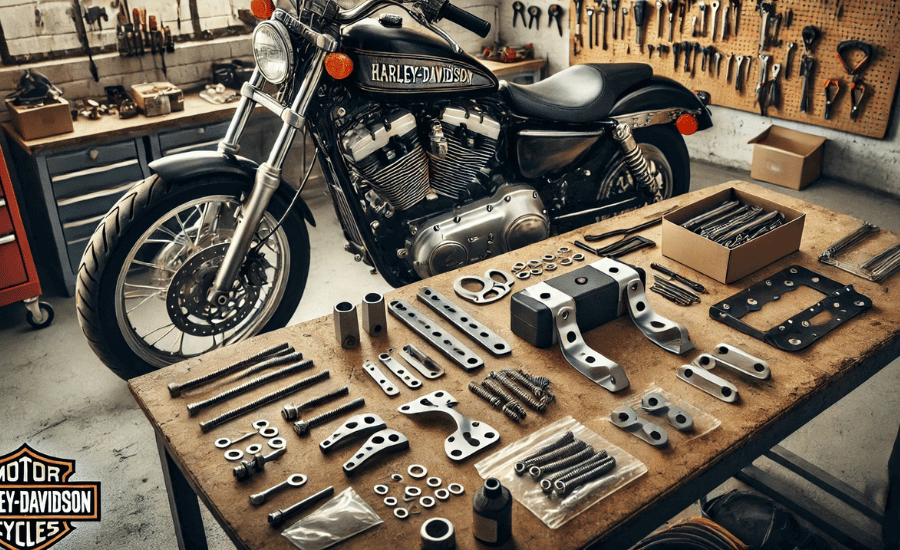

タンクアップキットの選び方とポイント

タンクアップを安全かつスムーズに行うためには、自分のバイクに合ったタンクアップキットを選ぶことが非常に重要です。キットの品質や仕様によって、取り付けの難易度や完成後の仕上がりに大きな差が出ます。

まず、最も基本的な選び方のポイントは「車種対応」です。タンクの取り付け位置やフレーム形状はモデルによって異なるため、必ず自分のハーレーに対応しているキットを選びましょう。たとえば、スポーツスターとソフテイルではパーツの寸法や設計が大きく異なるため、汎用品で対応できないケースもあります。

次に確認したいのが、キットに含まれるパーツの内容です。基本的なキットにはステーやボルトが含まれますが、配線延長用のパーツや説明書が付属していない場合もあります。初心者であれば、説明が丁寧で取り付け手順が明記されたキットを選ぶと安心です。

また、ステーの材質や強度も重要な判断材料です。安価なキットでは薄くて曲がりやすい金属が使われていることがあり、振動や長期使用によって変形するリスクがあります。できるだけ厚みのあるステンレスやスチール製を選ぶことで、長く安心して使用することができます。

さらに、アップ量(上がる高さ)にも注目しましょう。タンクアップは1インチ〜3インチ程度の範囲で調整されることが多く、2インチを超えると配線やコイルの移設が必要になる場合があります。初めてタンクアップに挑戦する方は、控えめな高さから試すのが無難です。

最後に、レビューや実装例も参考になります。同じ車種に取り付けたユーザーの写真や感想を確認することで、実際の見た目や不具合の有無が分かりやすくなります。

このように、タンクアップキットを選ぶ際には「対応車種」「内容物の充実度」「材質の信頼性」「アップ量の選定」「使用者の声」の5点を基準にすることで、失敗のないカスタムが実現しやすくなります。

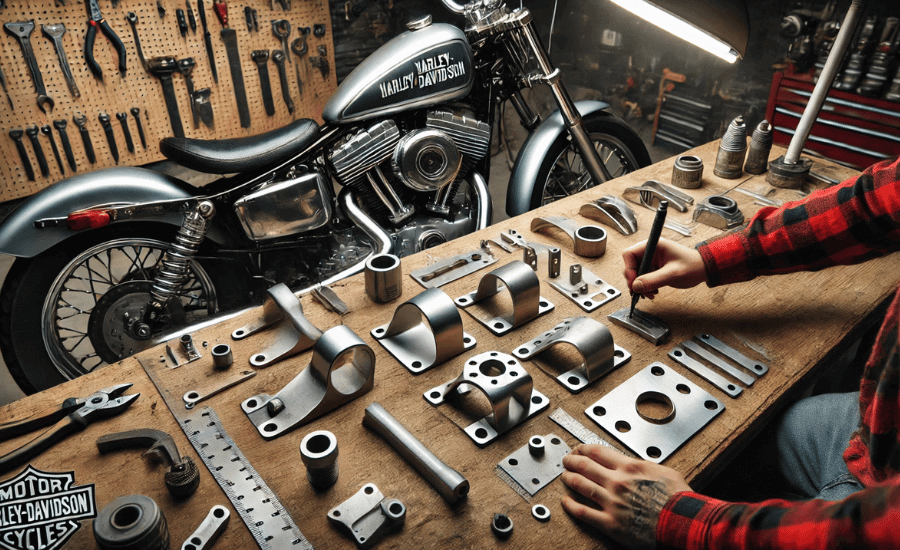

ステーの種類と加工の注意点

タンクアップを行う際に欠かせないパーツが「ステー」です。ステーとは、燃料タンクの高さを調整するために使用する金具のことで、種類や形状によって使い勝手や安全性が大きく異なります。見た目を整えるだけでなく、走行中の安定性にも関わるため、選定と加工には十分な注意が必要です。

まず、よく使われるのが「Z型ステー」です。Z型は上下の取り付け位置に段差を持たせる形状で、タンクの高さを効率よく持ち上げることができます。一般的に2インチ前後のタンクアップをする際に多く用いられており、見た目のインパクトと作業のしやすさのバランスが良いのが特徴です。

一方、L型やプレート型といったシンプルな形状のステーも存在します。これらはタンクをわずかに持ち上げる程度のカスタムに向いており、Z型ほどの高さは必要ない場合に選ばれる傾向があります。ただし、強度や取り付け角度に工夫が必要で、初心者にはやや扱いにくいかもしれません。

加工にあたっては、まずステーの厚みと素材に注意しましょう。薄すぎる金属は振動に弱く、走行中にたわみや折れのリスクが高まります。最低でも3mm程度の厚みがあり、ステンレスやスチールなどの強度に優れた素材を選ぶと安心です。

また、取り付け位置の精度も重要です。車体側とタンク側のボルト穴がズレていると、無理な力がかかり部品が変形したり、タンクが傾いたりする原因になります。必要に応じて穴の位置を調整したり、スペーサーやワッシャーで高さを微調整することも検討してください。

さらに、DIYで加工する場合は、グラインダーやドリルなどの工具を使用しますが、切断面のバリ取りや防錆処理も忘れてはいけません。ステーの端が鋭いままだと、配線やホースを傷つけてしまうおそれがあります。加工後はヤスリで角を丸め、防錆スプレーを使用することで安全性と耐久性を向上させることができます。

このように、ステーは見た目以上に重要な役割を担う部品です。形状や素材を慎重に選び、丁寧に加工・取り付けすることが、長く安心してタンクアップを楽しむための基本となります。

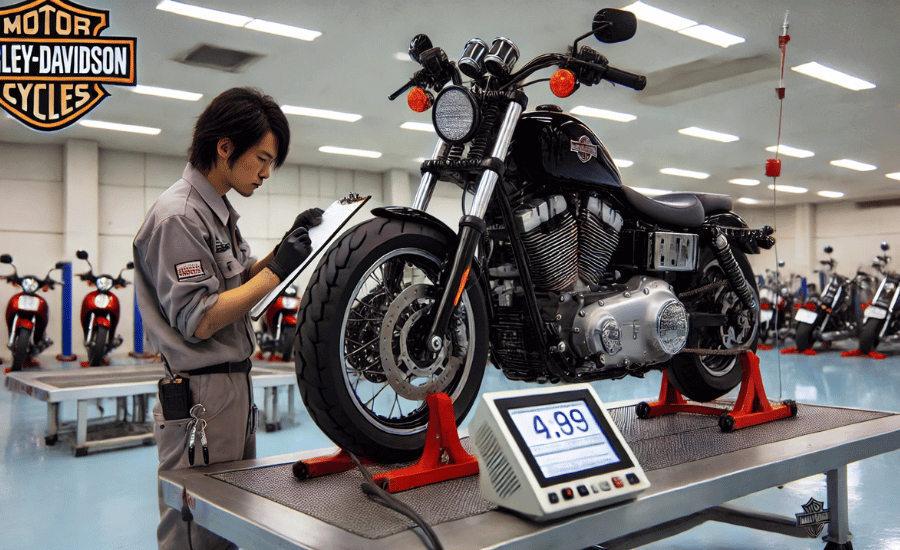

タンクアップの工賃や費用を比較解説

タンクアップを行う際の費用は、作業方法や使用するパーツの種類によって大きく異なります。ここでは、ショップに依頼する場合と、DIYで施工する場合の費用感を中心に、それぞれの特徴やコストの内訳について解説します。

まず、バイクショップなどの専門店に作業を依頼する場合、工賃の相場はおおよそ1万円~3万円程度です。この金額には、ステーの取り付け、配線処理、必要に応じたコイルの移設などが含まれます。ただし、カスタム内容が複雑になると追加料金が発生するケースもあるため、事前の見積もり確認は欠かせません。

また、部品代は別途必要となるのが一般的です。市販のタンクアップキットは5,000円~15,000円前後で販売されており、素材やブランドによって価格に差があります。高品質なキットほど、耐久性や仕上がりの精度が高く、結果的にトラブルを減らすことにつながります。

一方で、DIYでタンクアップを行う場合は、費用を大きく抑えることができます。ホームセンターで手に入るステーやボルトを使えば、部品代は2,000円〜5,000円程度で済むこともあります。ただし、工具を持っていない場合は別途購入する必要があり、その場合は初期費用がかさむ可能性があります。

さらに、DIYでは「作業の精度」が仕上がりに直結します。タンクの角度や高さが不揃いになると、見た目のバランスが崩れたり、最悪の場合は安全面に影響を与えることもあります。知識と経験に自信がない場合は、無理をせずプロに任せたほうが安心です。

このように、タンクアップの費用は方法によって幅があります。コストを抑えるならDIYも一つの選択肢ですが、仕上がりや安全性を重視するなら、多少の出費を見込んででもショップに依頼する価値は十分にあります。それぞれの方法のメリットとリスクを踏まえて、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

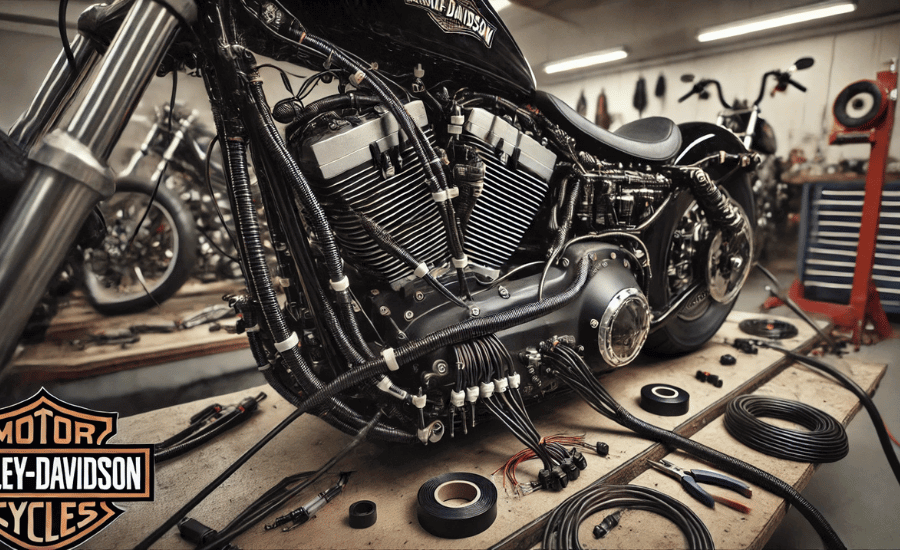

配線処理で見た目と安全性を両立

タンクアップを行うと、燃料タンクの下に空間ができるため、それまで隠れていた配線が露出しやすくなります。このとき、見た目の整備と安全性を両立させるには、丁寧な配線処理が欠かせません。配線の整理次第で、バイク全体の印象が洗練されるか、雑然としてしまうかが分かれます。

まず、露出した配線が乱れていると、せっかくのカスタムが台無しになってしまうことがあります。特に、ハーレーのような重厚でスタイリッシュなバイクでは、タンク下のごちゃつきが目立ちやすく、視覚的なバランスを崩す原因になります。そのため、配線の通し方や固定位置はしっかり検討することが求められます。

見た目の工夫としては、配線チューブやスパイラルチューブを使用して、複数の配線をまとめる方法があります。色や質感が目立たないタイプを選ぶことで、車体に馴染み、カスタムの完成度が高まります。また、不要な配線を間引いたり、目立ちにくい箇所に沿わせたりするのも効果的です。

一方、安全性の面でも配線処理は非常に重要です。配線がフレームの角やエンジンの熱を持つ部分に触れていると、摩耗や溶解のリスクが高まります。さらに、固定が甘い配線が走行中に振動で外れると、ショートや誤作動を招くこともあります。これを防ぐには、タイラップやクッション材付きのクランプを活用し、しっかりと固定しておくことが基本です。

また、配線の延長が必要な場合は、必ず専用の延長ハーネスやコネクタを使うようにしましょう。無理に引っ張って長さを稼ごうとすると、接触不良や断線の原因になります。ハーレー用のカスタムハーネスも市販されているため、自信がない方はそちらの活用を検討しても良いでしょう。

このように、配線処理は見た目と安全性の両面で非常に大切な工程です。美しい仕上がりを目指しつつ、長期間にわたって安心して乗るためにも、妥協せず丁寧に作業することが求められます。

48のタンク容量アップによる実用性

ハーレーの「フォーティーエイト(48)」は、スタイリッシュなデザインとコンパクトなタンクが特徴ですが、純正タンクの容量が約7.9リットルと少ないため、長距離ツーリングでは給油の頻度が増えるという声も少なくありません。そのような不便を解消する方法のひとつが、タンク容量のアップです。

容量アップを行うことで、まず実用面では走行距離が大きく伸びるメリットがあります。たとえば、10〜12リットルの大容量タンクに交換すれば、燃費にもよりますが航続距離は100km以上延ばせることが期待できます。これにより、ツーリング中に頻繁にガソリンスタンドを探す手間が省け、より快適なロングライドを楽しむことができます。

さらに、容量アップタンクは見た目にも影響を与えます。48特有のロー&ファットなシルエットを維持しながらも、タンクが大きくなることでバイク全体に安定感が増し、重厚な印象になります。ただし、タンクの形状や取り付け位置によっては、オリジナルのスポーティさが薄れてしまうこともあるため、外観の変化をどう捉えるかは人それぞれです。

一方で注意点として、タンクを大容量タイプに交換すると、取り付けに加工が必要になる場合があります。取り付けボルトの位置調整や、配線・ホース類の取り回し変更が求められることもあり、初心者が安易に手を出すとトラブルの原因になりかねません。信頼できるショップに依頼するか、純正互換のボルトオンキットを使用するのが無難です。

このように、48のタンク容量をアップさせることで、利便性は確実に向上します。給油の手間を減らし、より長く・遠くを走ることができるようになるため、実用性重視のカスタムとしては非常に有効な選択肢と言えるでしょう。見た目と利便性のバランスを見極めながら、自分に合ったスタイルでカスタムを楽しむことが大切です。

タンクアップ後の整備とメンテナンス

タンクアップを施した後のバイクは、見た目の変化だけでなく構造にもわずかながら変化が生じています。そのため、通常のメンテナンスに加えて、タンクアップによって影響を受ける箇所を定期的に点検することが重要です。特に、配線やホース類、固定部の緩みなどは注意しておきたいポイントです。

まず確認すべきなのは、タンクを固定しているボルトやステーの状態です。走行時の振動によって徐々に緩んでくる可能性があるため、定期的な増し締めが必要です。締め付けトルクが弱いと、タンクがずれてしまったり、最悪の場合走行中に外れるリスクも否定できません。

また、タンク下に配線を通している場合は、被覆の摩耗や断線がないかも併せて確認しましょう。タンクアップにより、通常よりも配線が引っ張られた状態になるケースがあります。その状態が続くと、接触不良やショートの原因になりかねません。保護チューブの使用や配線の再取り回しなどで負担を減らす工夫も有効です。

さらに、燃料ホースやブリーザーホースの取り回しにも注意が必要です。タンクを持ち上げることで、ホースの長さが足りなくなったり、角度が急になったりすることで燃料の流れに支障が出ることがあります。異常な燃料の減りやアイドリング不調が見られた場合は、このあたりを疑って点検するとよいでしょう。

見逃されがちなのが、カスタムによる重心の変化に伴う走行フィーリングの変化です。タンクアップにより前後の重量バランスが変わると、ハンドリングやブレーキングの感覚に微妙な影響を及ぼすことがあります。こうした変化は慣れが必要な場合もあるため、最初は慎重に運転することをおすすめします。

このように、タンクアップ後のバイクには独自の点検ポイントがいくつか存在します。定期的な整備を行うことで、見た目のカスタムと安全性を両立し、安心してハーレーライフを楽しむことができるでしょう。

ダサいと言われないための全体バランス

ハーレーのタンクアップカスタムで「ダサい」と評価されないためには、車体全体のバランスを意識した仕上がりを目指すことが欠かせません。単にタンクを持ち上げるだけでは、バイク全体のプロポーションが崩れ、不自然な印象を与えてしまう可能性があります。

まず注目すべきなのが、フロント周辺との調和です。タンクを上げると、視覚的に上半身が間延びしたように見えることがあります。この印象を和らげるには、ハンドルの高さや形状を工夫し、タンクとヘッド周辺のラインを自然につなげると効果的です。例えば、若干高さを抑えたドラッグバーやナローなライザーを取り入れることで、バランスを整えることができます。

また、シートとリア周りとの関係も重要です。タンクアップによって車体前方が強調されると、後方が貧弱に見えるケースがあります。その場合は、シートの形状を変更したり、リアフェンダーやサス周りにボリュームを持たせるなどして、全体のまとまりを意識すると良いでしょう。特にショートフェンダーやスプリングシートとの相性は、デザイン性を左右する大きな要素です。

配線やコイル、ホースなどの見え方にも注意が必要です。タンクアップによって露出するタンク下の空間が整っていないと、「手抜き感」や「やっつけ感」が出やすくなります。これを防ぐためには、配線をまとめる・隠す、または見せても美しく見えるよう整えるといったひと手間を加えることが重要です。

さらに、色や素材の選択も印象を左右します。タンク単体のカラーが浮いてしまわないよう、シートやフェンダー、エアクリーナーなど他のパーツとトーンを合わせると、統一感のある見た目に仕上がります。マット仕上げ、クローム、ブラックアウトなど、それぞれの素材感を活かしたコーディネートも効果的です。

全体の一体感を持たせたカスタムは、見る人に「計算されたカッコよさ」を感じさせます。タンクアップはインパクトのある改造ですが、それが主張しすぎず、全体にうまく溶け込んでいるかどうかが、センスの良さの分かれ目になります。各パーツの配置とデザインを意識してバランスをとることが、ダサいと言われないための最大のポイントです。

ハーレーのタンクアップでダサいと言われないための総まとめ

- タンクアップは燃料タンクを上に持ち上げるカスタム手法

- 見た目のインパクトとメカニカルな印象を高められる

- 配線やコイル移設と組み合わせることでカスタム性が広がる

- タンクアップでエンジン周りの露出が増し無骨さを演出できる

- 外観が個性的になる反面、好みが分かれるカスタムである

- 重心が高くなるため走行時に安定感が変わる可能性がある

- 燃料の使える量が減ることがあり給油頻度が増える場合がある

- ステーの加工精度が低いと取り付けにズレや揺れが起こる

- タンク下の配線露出は見た目と安全性の両面で処理が必要

- ホース類の長さが足りずガソリン供給に支障が出ることがある

- 車検では取り付け強度やハンドル操作の妨げがチェック対象となる

- タンクアップキットは車種対応や構成内容を確認して選ぶべき

- ステーは厚みと素材を重視し、適切な防錆処理が必要

- DIYよりもショップ依頼のほうが精度や安全面で安心できる

- 全体バランスを整えることでダサい印象を防ぎ完成度が高まる