ハーレーダビッドソンのエボリューションエンジン(Evo)は、1984年から1999年まで製造された伝統的なビッグツインエンジンであり、現在でも多くのライダーに愛されています。しかし、ハーレーエボの前期・後期の違いについて詳しく知らないと、どのモデルを選べばいいのか迷うこともあるでしょう。特に「前期・中期・後期の違いは?」「最終型はどんな仕様?」「購入後に後悔しないためには?」といった疑問を持つ人も多いはずです。

また、近年エボリューションモデルの中古市場価格が高騰しており、状態の良い車両を見つけるのが難しくなっています。特に人気車種のソフテイルやダイナシリーズは、希少性が増す一方です。さらに、エボリューションにはインジェクション仕様が存在せず、キャブレター車ならではの三拍子 セッティングを楽しめる点も、今なお支持される理由の一つです。しかし、適切なアイドリング 回転数を維持しないと、エンジン寿命を縮める可能性もあるため注意が必要です。

この記事では、ハーレーエボの前期・後期の違いを詳しく解説し、各年代ごとの特徴や選び方、さらにはツインカム88と96の違いは何かについても触れていきます。さらに、エボリューションの寿命は何キロまで走れるのか、購入時に押さえておくべきポイントについても詳しく解説します。「エボはダサいって本当?」「どのモデルなら満足できるのか?」といった疑問を持っている人にとってこの記事が役立つはずです。

- ハーレー エボリューションエンジンの前期・中期・後期の違いと特徴

- エボリューションエンジンの製造期間や最終型のモデルについて

- エボリューションとツインカム88・96の違いと選び方

- エボリューションの中古市場での価格高騰の理由と購入時の注意点

ハーレーエボの前期・後期の違いとは?

- エボリューションエンジンの特徴と進化

- ハーレーエボの前期・後期・中期の区分とは

- エボリューションエンジンは何年まで製造された?

- 前期と後期の寿命は何キロまで走れる?

- エボリューションとツインカム88・96の違いは?

- ハーレー エボの最終型はどんなモデル?

エボリューションエンジンの特徴と進化

エボリューションエンジン(Evoエンジン)は、ハーレーダビッドソンが1984年に登場させたエンジンであり、それまでのショベルヘッドエンジンから大きく進化しました。このエンジンは、信頼性の向上とメンテナンスのしやすさが特徴で、多くのライダーから支持を集めています。

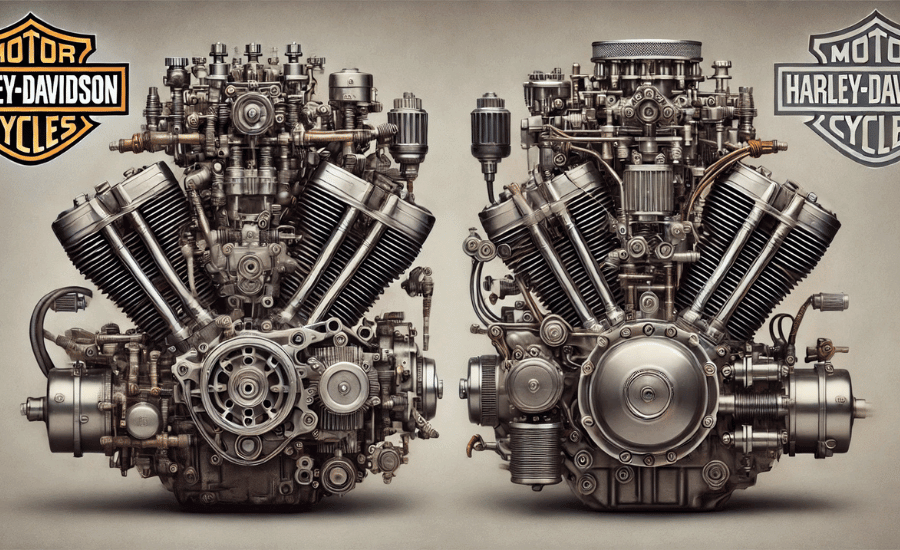

まず、エボリューションエンジンの特徴として、アルミニウム製のシリンダーヘッドとシリンダーを採用している点が挙げられます。これにより、熱の放散性が向上し、耐久性が高まりました。また、オイル漏れが少なくなったことも大きなメリットです。ショベルヘッドエンジンではオイル漏れが頻繁に発生していましたが、エボリューションエンジンではその問題が大幅に改善されています。

進化の面では、エンジンの排気量や燃焼効率の向上が大きなポイントです。Evoエンジンは最初に1340cc(80キュービックインチ)で登場しましたが、これにより十分なトルクとパワーを確保しつつ、従来のエンジンよりもスムーズな走行が可能になりました。また、エンジン内部の設計も見直され、耐久性が向上したことで、メンテナンス頻度が減った点もライダーにとっては大きな魅力です。

さらに、エボリューションエンジンはツインカムエンジンへと進化する前のモデルとして、多くのカスタムパーツが存在し、今でも根強い人気を誇っています。特に、シンプルな構造と扱いやすさから、メンテナンスやカスタムを楽しみたいライダーにとって魅力的なエンジンといえるでしょう。

ハーレーエボの前期・後期・中期の区分とは

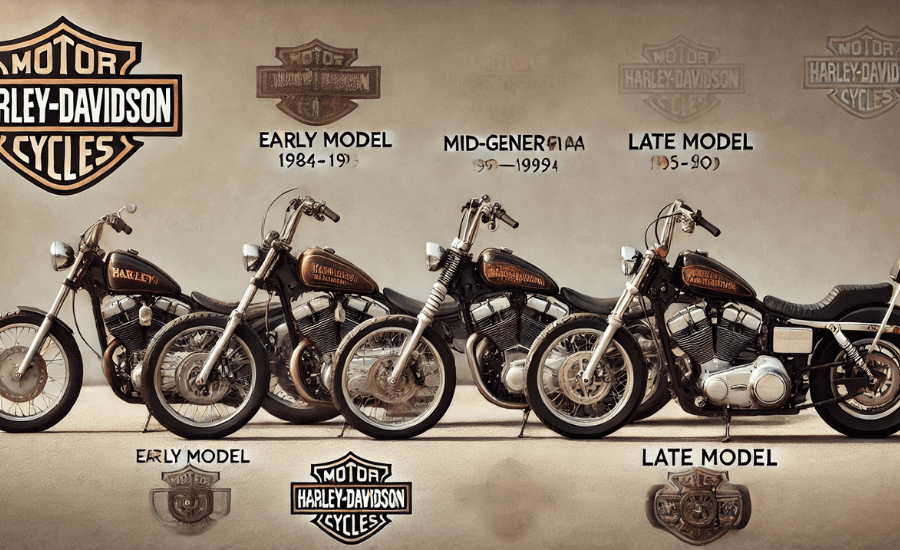

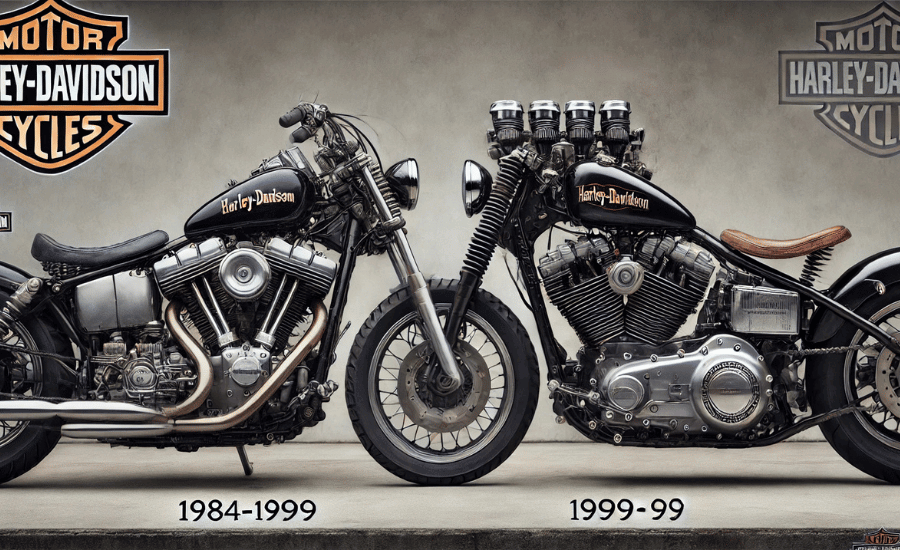

ハーレーダビッドソンのエボリューションエンジン搭載モデルは、大きく「前期」「中期」「後期」の3つに分けることができます。これらの区分は製造年や仕様の違いによるもので、それぞれの特徴を知ることで、自分に合ったモデルを選ぶ際の参考になります。

前期型(1984年〜1989年頃)

エボリューションエンジンが初めて登場した1984年から、1989年頃までのモデルを指します。この時期のエボは、従来のショベルヘッドエンジンと比較して、アルミ製のシリンダーヘッドやシリンダーを採用し、軽量化と耐久性向上を実現しました。ただし、初期型はまだ改良の余地が多く、エンジンの信頼性が後期型に比べるとやや劣るとされています。また、この時期のキャブレターや電装系は後のモデルと比較して改良の余地があり、現代の基準ではメンテナンスが必要になることも少なくありません。

中期型(1990年〜1994年頃)

1990年以降になると、エボエンジンの改良が進み、耐久性が向上しました。この頃のモデルでは、エンジン内部の材質や加工精度の向上が見られ、オイル漏れの問題も軽減されています。また、電装系が強化され、点火システムの安定性も向上しました。特に、この中期型のエボは信頼性とパフォーマンスのバランスが取れており、中古市場でも比較的評価が高い傾向にあります。

後期型(1995年〜1999年)

1995年以降のエボリューションエンジンは、最も完成度が高いとされるモデルです。この時期には、さらなる耐久性向上のために細かい改良が施され、エンジンのトラブルが少なくなっています。また、最終型に近づくにつれ、キャブレターのセッティングも最適化され、アイドリングの安定性が増しました。この後期型がエボエンジンの完成形とされ、特に1999年の最終モデルは、信頼性の高いエンジンとして人気があります。

このように、エボリューションエンジンは時代ごとに進化を遂げており、それぞれの時期で特徴が異なります。どのモデルを選ぶかは、カスタムのしやすさやメンテナンスのしやすさを考慮して、自分の用途に合ったものを選ぶことが重要です。

エボリューションエンジンは何年まで製造された?

エボリューションエンジン(通称エボ)は、ハーレーダビッドソンが1984年に発表し、1999年まで製造されました。具体的には、ビッグツインモデル(ソフテイル・ダイナ・ツーリングモデルなど)向けのエボエンジンが1999年まで、スポーツスター向けのエボエンジンは2003年まで生産されていました。

ビッグツインモデルのエボ(1984年〜1999年)

ビッグツインエンジンとしてのエボリューションは、1984年にショベルヘッドエンジンの後継として登場しました。排気量は1340cc(80キュービックインチ)で、耐久性とメンテナンス性の向上が図られています。このエンジンは1999年まで製造され、その後ツインカム88エンジンに置き換えられました。つまり、ビッグツインのエボ最終型は1999年モデルということになります。

スポーツスターのエボ(1986年〜2003年)

一方、スポーツスター用のエボエンジンは1986年に登場し、2003年まで生産が続きました。このエンジンは、初期型の883ccと1100cc(後に1200ccに変更)という2つの排気量が用意されており、軽量かつ高回転までスムーズに回る特性を持っていました。2004年からはラバーマウント化された新設計のエボエンジンが採用され、従来のリジッドマウント型エボは生産終了となりました。

2000年以降も残るエボの魅力

1999年でビッグツインのエボエンジンは生産終了となりましたが、その信頼性の高さやクラシックな雰囲気から、現在でも人気があります。特に1999年の最終型は、完成度が高くトラブルも少ないため、中古市場でも評価が高い傾向にあります。また、2003年まで生産されたスポーツスターのエボも、シンプルな構造とカスタムの自由度の高さから、多くのライダーに支持されています。

このように、エボリューションエンジンは長年にわたってハーレーダビッドソンの象徴的な存在であり、現在でも多くのファンが愛用しています。エボ最終型のモデルを選ぶ際は、製造年や仕様を確認しながら、自分のスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。

前期と後期の寿命は何キロまで走れる?

エボリューションエンジンの寿命は、適切なメンテナンスが施されているかによって大きく変わります。一般的に、ハーレーのエボエンジンは10万キロ以上の走行が可能とされていますが、実際にはエンジンの状態やオーナーの管理次第でさらに長持ちさせることもできます。

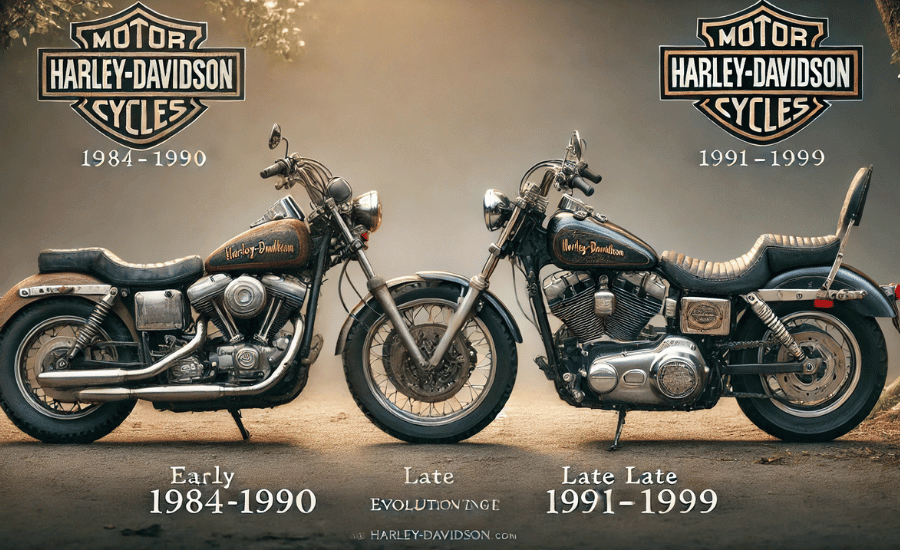

前期と後期で寿命に違いはあるのか?

前期(1984年〜1990年頃)と後期(1991年〜1999年)では、エンジンの設計や細かな改良が異なります。基本的な構造は変わりませんが、後期型では耐久性やオイル管理の面で改善が施されているため、後期の方が比較的長寿命になりやすい傾向があります。

- 前期型(1984年〜1990年頃)

初期のエボリューションエンジンは、それまでのショベルヘッドと比べると格段に信頼性が向上しました。ただし、当時の製造技術の影響で、オイル漏れやシリンダーヘッドの歪みが発生しやすい個体もありました。そのため、8万キロ〜10万キロ程度でエンジンのオーバーホールが推奨されるケースが多いです。 - 後期型(1991年〜1999年)

後期型になると、オイルラインの設計変更やエンジンブロックの耐久性向上により、エンジンの寿命がさらに延びています。特に1994年以降のモデルでは、細部の改良によってより安定した性能を発揮するようになりました。そのため、10万キロを超えても問題なく走行できる個体が多いです。

長寿命のために必要なメンテナンス

エボリューションエンジンの寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。以下のポイントを意識すると、より長く乗り続けることができます。

- エンジンオイルとフィルターの定期交換

3,000km〜5,000kmごとの交換が理想的。オイル管理を怠ると内部摩耗が進み、寿命が縮まります。 - タイミングチェーンやカムシャフトの点検

走行距離が増えると、これらの部品の摩耗が進むため、5万キロ前後でチェックが必要です。 - アイドリング調整と三拍子セッティングのバランス

過度なアイドリングの低下や、エンジン負荷の高いセッティングは寿命を縮める原因になります。 - オーバーホールのタイミングを見極める

走行距離が10万キロを超えたら、圧縮比やオイル消費の状態を確認し、必要ならオーバーホールを検討すると良いでしょう。

エボリューションエンジンは、前期と後期で細かな違いはあるものの、適切なメンテナンスを行えば10万キロ以上の走行が可能です。特に後期型は改良が進んでおり、長寿命になりやすい傾向があります。オイル管理や定期的な点検を徹底し、大切に乗ることで、さらに長くエボエンジンを楽しむことができるでしょう。

エボリューションとツインカム88・96の違いは?

ハーレーダビッドソンのエンジンは時代とともに進化を続けており、エボリューションエンジン(EVO)からツインカム88・96への移行もその一環です。それぞれのエンジンには特徴があり、性能や耐久性、メンテナンス性などに違いがあります。ここでは、エボリューションエンジンとツインカム88・96の違いを詳しく解説します。

1. エンジンの基本構造の違い

- エボリューションエンジン(EVO)

1984年から1999年まで製造されたエンジンで、ハーレーの信頼性を飛躍的に向上させたモデルです。空冷45度VツインのOHVエンジンで、シングルカムシャフトを採用しています。アルミ製シリンダーヘッドを採用し、ショベルヘッド時代のオイル漏れの問題を解消しました。 - ツインカム88・96

1999年から登場したツインカムエンジンは、名前の通りカムシャフトが2本になったのが最大の特徴です。これによりバルブタイミングが最適化され、よりスムーズな回転と高出力を実現しました。ツインカム88は1450cc(88キュービックインチ)、ツインカム96は1584cc(96キュービックインチ)と排気量が増加し、パワーアップしています。

2. 出力と走行性能の違い

エボリューションエンジンは、ハーレーらしい鼓動感を持ちながらも比較的スムーズなフィーリングが特徴です。一方、ツインカム88・96は排気量が増えたことにより、低速トルクが強くなり、高速巡航時の安定感が向上しています。

- エボリューション(1340cc)

- 最大出力:約60馬力

- 最大トルク:約100Nm

- 軽快で扱いやすいフィーリング

- ツインカム88(1450cc)

- 最大出力:約67馬力

- 最大トルク:約110Nm

- 低速域からトルクが太くなり、街乗りでも快適

- ツインカム96(1584cc)

- 最大出力:約72馬力

- 最大トルク:約120Nm

- 長距離ツーリング向けによりトルクフルな特性

3. メンテナンス性と耐久性の違い

エボリューションとツインカムでは、メンテナンスのしやすさも異なります。

- エボリューションエンジンの特徴

- シングルカムシャフトのためシンプルな構造で、DIYメンテナンスがしやすい

- オイル管理をしっかりすれば10万キロ以上の走行も可能

- 三拍子セッティングがしやすく、キャブ仕様の個体が多い

- ツインカム88・96の特徴

- ツインカム化によりバルブタイミングが向上し、高速域でも安定

- カムチェーンテンショナーの摩耗問題があり、定期的な交換が必要

- エンジンの耐久性は高いが、構造が複雑なため修理費が高くなりがち

4. 乗り味とフィーリングの違い

エボリューションとツインカムでは、エンジンの乗り味にも大きな違いがあります。

- エボリューションエンジン

クラシックなハーレーらしい鼓動感と三拍子セッティングのしやすさが特徴です。エンジンのレスポンスも軽快で、回転数を上げても比較的スムーズに吹け上がります。 - ツインカム88・96

よりパワフルな走りを求めるライダー向けのエンジンです。排気量が増えたことで低速トルクが太くなり、ツーリング時の安定感が向上しています。ただし、ツインカム96はインジェクション仕様が主流で、キャブレター特有の鼓動感を求める人には物足りなく感じることもあります。

エボリューションエンジンとツインカム88・96は、それぞれに異なる魅力を持っています。エボリューションはシンプルな構造と扱いやすさ、ツインカムは高出力とスムーズな走行性能が特徴です。メンテナンスのしやすさを重視するならエボ、パワーや安定感を求めるならツインカムを選ぶと良いでしょう。

ハーレーエボの最終型はどんなモデル?

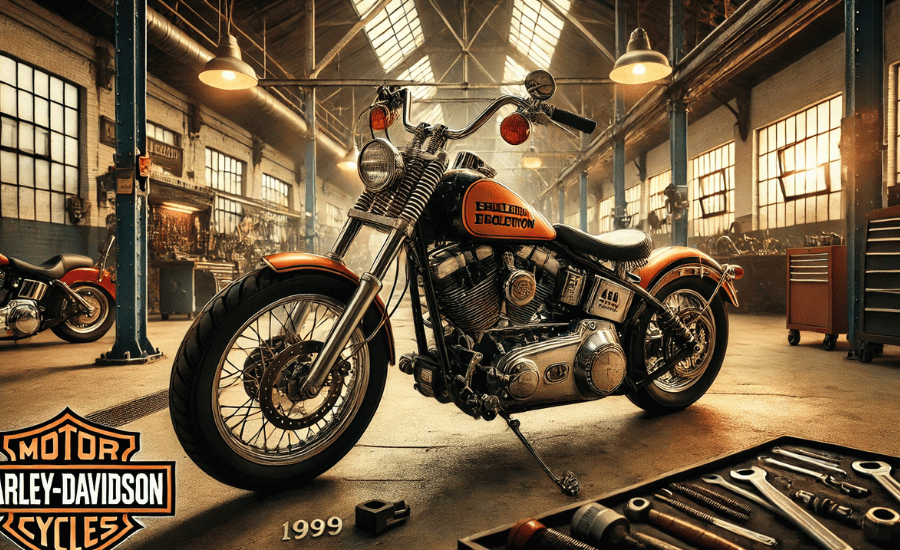

ハーレーダビッドソンのエボリューションエンジン(EVO)は1999年を最後にツインカムエンジンへと移行しました。では、エボリューションエンジンの最終型とはどのようなモデルだったのでしょうか?ここでは、最終型の特徴や搭載モデルについて詳しく解説します。

1. エボリューションエンジン最終型の概要

エボリューションエンジンは1984年に登場し、長年にわたりハーレーの主力エンジンとして活躍しました。しかし、よりパワフルで耐久性の高いエンジンが求められるようになり、1999年にツインカム88エンジンへと移行しました。このため、エボリューションエンジンを搭載した最終型のモデルは1999年に生産終了しています。

2. 最終型エボリューションエンジン搭載の代表モデル

エボリューションエンジンの最終型は、1999年モデルのソフテイルファミリーとダイナファミリーに搭載されていました。特に以下のモデルが有名です。

- 1999年式 FXR4

- FXRシリーズの特別仕様として登場したFXR4は、エボリューションエンジンを搭載した最後のFXRモデルです。

- 限定生産のため、現在でも人気が高いレアモデルです。

- ハーレーらしいクラシックなスタイルを持ちながら、スポーツ性能も兼ね備えていました。

- 1999年式 FLSTC ヘリテイジソフテイルクラシック

- クラシックなデザインと快適な乗り心地を備えたツーリングモデル。

- ツインカムエンジンへの移行直前の最終型EVO搭載車として、根強い人気があります。

- キャブレター仕様のため、ハーレーらしい鼓動感を楽しめるのが魅力です。

- 1999年式 FXDL ダイナ・ローライダー

- ダイナフレームを採用し、スポーティな走行性能を持つモデル。

- エボリューションエンジン最終年のモデルとして、ツインカム移行後も高い人気を誇ります。

- 軽快なハンドリングと鼓動感を両立しており、カスタムベースとしても人気があります。

3. 最終型エボリューションエンジンの特徴

最終型のエボリューションエンジンには、これまでの改良がすべて反映されており、耐久性や性能が向上しています。

- 改良されたシリンダーヘッド

- 初期型に比べてオイル漏れのリスクが低減し、より信頼性が向上。

- 熱対策が強化され、長距離ツーリングにも適した仕様。

- キャブレター仕様が主流

- インジェクション化が進む直前のモデルのため、エボリューションの最終型はキャブ仕様が多い。

- キャブ独特のレスポンスと三拍子セッティングのしやすさが魅力。

- 最後のシングルカムエンジン

- 1999年以降のツインカムエンジンはカムシャフトが2本になったため、エボリューションはハーレー最後のシングルカムエンジン。

- シンプルな構造のためメンテナンスがしやすく、DIY整備にも向いている。

4. 最終型エボリューションの魅力と評価

エボリューションエンジンの最終型は、1999年に生産終了したにもかかわらず、現在でも高い人気を誇ります。ツインカムエンジンよりもシンプルな構造でメンテナンスしやすく、キャブ仕様ならではの鼓動感を楽しめる点が評価されています。また、最終型という希少性も相まって、中古市場ではプレミア価格が付くこともあります。

エボリューションエンジンの最終型は、1999年に登場したソフテイルやダイナ、FXRシリーズの一部モデルに搭載されました。シンプルな構造と独特の鼓動感が魅力で、現在でも根強いファンが存在します。エボリューション最終型の車両を探しているなら、状態の良い個体を見つけることが重要です。

ハーレーエボの前期・後期の違いで後悔しない選び方

- エボリューションはダサい?デザインの評価

- 中古市場で高騰するエボリューションの理由

- 人気車種はどれ?前期・後期の違いと選び方

- インジェクションモデルはある?キャブ車との違い

- 三拍子セッティングとアイドリング回転数の関係

エボリューションはダサい?デザインの評価

ハーレーのエボリューションエンジン搭載モデルについて、「ダサい」との意見を目にすることがあります。しかし、実際にはエボリューションのデザインは多くのライダーに支持されており、今なお根強い人気を誇ります。それでは、なぜ「ダサい」と言われることがあるのか、そしてエボリューションのデザインの評価について詳しく見ていきましょう。

1. エボリューションが「ダサい」と言われる理由

一部のライダーから「ダサい」と言われる背景には、以下のような要因が考えられます。

- 旧車の魅力に比べると新しすぎる

- ハーレーの旧車ファンにとっては、ショベルヘッド以前のクラシカルなデザインの方が魅力的に映ることがある。

- エボリューションエンジンはショベルヘッドの後継として登場したが、見た目の無骨さがやや薄れたことで「物足りない」と感じる人もいる。

- ツインカム以降と比べると中途半端に見える

- エボリューションは、ショベルヘッドのレトロな雰囲気とツインカムの近代的なデザインの中間に位置するため、どっちつかずと感じる人もいる。

- 特にツインカム以降のハーレーはエンジンの存在感が増しているため、エボリューションは「ややシンプルすぎる」と思われることもある。

- ノーマルのデザインが地味に見えることがある

- エボリューション時代の車両は、後のツインカムやミルウォーキーエイトに比べると、ノーマル状態ではややシンプルな印象。

- そのため、カスタム前提でない人にとっては「物足りない」と感じることがある。

2. エボリューションのデザインの評価

一方で、エボリューションのデザインには多くの魅力があります。特に以下のような点が評価されています。

- シンプルで洗練されたエンジンデザイン

- エボリューションエンジンは、それまでのショベルヘッドに比べてコンパクトかつ洗練されたデザインが特徴。

- 冷却フィンが均整の取れた形状になり、メンテナンス性の向上も考慮された設計になっている。

- カスタムベースとしての自由度の高さ

- エボリューションは、クラシックなカスタムからチョッパー、ボバー、クラブスタイルまで幅広く対応できる。

- 特にFXRやダイナ系は、走りのカスタムを楽しみたいライダーから人気が高い。

- 適度なクラシック感と現代的な扱いやすさのバランス

- ショベルヘッドの無骨なデザインに比べるとモダンな印象があるが、現行のミルウォーキーエイトほど現代的ではなく、ちょうどいいクラシック感を持っている。

- キャブレター仕様のエンジンと組み合わせることで、ハーレーらしい鼓動感を楽しめるのも魅力の一つ。

3. 「ダサい」と感じるかは好みによる

エボリューションのデザインは、クラシックとモダンの中間にあるため、好みが分かれるのは事実です。しかし、「ダサい」と言われることがあるのは、むしろ個人の感覚や比較対象による部分が大きいと言えます。

- ショベルヘッドのようなレトロな雰囲気を求める人には、エボリューションはやや洗練されすぎていると感じるかもしれません。

- 逆に、ツインカムやミルウォーキーエイトのような近代的なデザインが好きな人にとっては、エボリューションはクラシックすぎると感じる可能性もあります。

しかし、シンプルなデザインはカスタムのベースとして最適であり、オリジナリティを出しやすいという強みもあります。

エボリューションエンジン搭載モデルが「ダサい」と言われるのは、比較対象や個人の好みによる部分が大きいです。しかし、シンプルで洗練されたデザインは多くのファンに支持されており、特にカスタムベースとしてのポテンシャルが高い点が評価されています。「ダサい」と感じるかどうかはライダー次第ですが、エボリューションならではの魅力を理解すれば、そのデザインが持つ価値をより深く楽しめるでしょう。

中古市場で高騰するエボリューションの理由

エボリューションエンジン搭載モデルは、近年中古市場での価格が高騰しています。かつては手ごろな価格で入手できたエボリューションも、現在では高値で取引されるケースが増えています。その背景にはいくつかの要因が関係しています。

1. 生産終了による希少性の上昇

エボリューションエンジンは1999年を最後に生産が終了し、ツインカムエンジンへと移行しました。そのため、新たに生産されることはなく、市場に出回っている台数は限られています。年数が経つにつれ状態の良い個体が減少し、需要に対して供給が追いつかないことが高騰の一因となっています。

2. シンプルな構造とメンテナンス性の良さ

エボリューションエンジンは、ショベルヘッドに比べて耐久性が向上し、トラブルが少ないことで知られています。また、ツインカム以降のモデルと比較すると構造がシンプルで、メンテナンスやカスタムがしやすい点も魅力です。こうした整備性の高さから、旧車を好むライダーにとって人気が継続していることが価格上昇の要因となっています。

3. クラシックなデザインと鼓動感

エボリューションは、ショベルヘッドの雰囲気を残しつつ、現代のハーレーにはないクラシックなデザインと独特の鼓動感を持っています。特にキャブレター仕様のモデルは「ハーレーらしい三拍子の音」を楽しめるため、多くのファンに支持されています。こうした特徴が、ツインカム以降のモデルでは得られない魅力として評価され、価格高騰につながっています。

4. カスタムベースとしての人気

エボリューションエンジン搭載車は、チョッパーやボバー、FXRカスタムなど、幅広いスタイルに対応できるため、カスタムベースとしての需要が高まっています。特にFXRモデルはフレーム剛性が高く、走りを重視するライダーからも高評価を得ています。カスタム市場での人気の高さも、中古価格の上昇に影響を与えています。

5. 海外市場での需要増加

アメリカをはじめとする海外市場でも、エボリューションエンジンの人気は高まっています。特に日本の中古車市場では、状態の良いエボリューションモデルが多いため、海外バイヤーからの買い付けが増えているのが現状です。これにより国内市場の供給が減り、結果として価格の高騰を招いています。

6. 新車価格の上昇と比較したコストパフォーマンス

現在のハーレーダビッドソンの新車価格は年々上昇しており、特に最新のミルウォーキーエイト搭載モデルは高額になっています。そのため、「新車を買うよりもエボリューションを購入した方がコストパフォーマンスが良い」と考えるライダーも増えており、中古市場での需要が高まっています。

エボリューションエンジン搭載モデルの中古価格が高騰している理由には、希少性の上昇、整備性の良さ、クラシックなデザインと鼓動感、カスタム需要の高さ、海外市場での人気、新車価格の上昇といった複数の要因が絡んでいます。こうした状況を踏まえると、エボリューションモデルの価格は今後も安定して高値を維持する可能性が高いでしょう。購入を検討している場合は、市場の動向を注意深く見極めることが重要です。

人気車種はどれ?前期・後期の違いと選び方

エボリューションエンジンを搭載したハーレーダビッドソンには多くの人気車種が存在します。しかし、前期と後期ではスペックや特徴が異なるため、どのモデルを選ぶかは目的や好みによって変わってきます。ここでは、前期・後期の違いと、それぞれの人気車種を紹介しながら選び方を解説します。

1. 前期と後期の主な違い

エボリューションエンジンは1984年から1999年まで製造されましたが、その中で前期(1984年~1989年)と後期(1990年~1999年)にはいくつかの違いがあります。

- エンジンの改良

前期モデルは初期のエボリューションエンジンを搭載しており、ショベルヘッドからの移行期にあたります。一方、後期モデルではエンジンの耐久性やトルク特性が向上し、より安定した走行性能を実現しています。 - 電装系の進化

前期型はポイント点火を採用しているモデルもありましたが、後期では電子制御の精度が向上し、より安定した始動やアイドリングを実現しています。 - フレームと足回りの違い

後期になるとフレーム剛性が向上し、リアサスペンションの改良も進みました。これにより、高速走行時の安定性が増し、より快適な乗り味になっています。

2. 前期モデルの人気車種

前期型は、クラシックな雰囲気や旧車らしい味わいを求めるライダーに人気があります。

- FXRシリーズ(FXR、FXRS、FXRT)

FXRは、スポーツ性能に優れたフレーム設計が特徴で、峠道や高速巡航でも安定した走行が可能です。特にFXRTはフェアリング付きのツアラーモデルとして、今なお人気があります。 - ソフテイル・ヘリテイジクラシック(FLSTC)

クラシックなスタイルと快適な乗り心地を兼ね備えたモデルで、前期型特有のシンプルなデザインが好まれています。 - スポーツスター(XLH883、XLH1200)

エボリューションエンジン初期のスポーツスターは、軽量で扱いやすく、カスタムのベース車両としても人気があります。

3. 後期モデルの人気車種

後期型は、性能面の向上と信頼性の高さが魅力で、普段使いやツーリングを重視するライダーに人気があります。

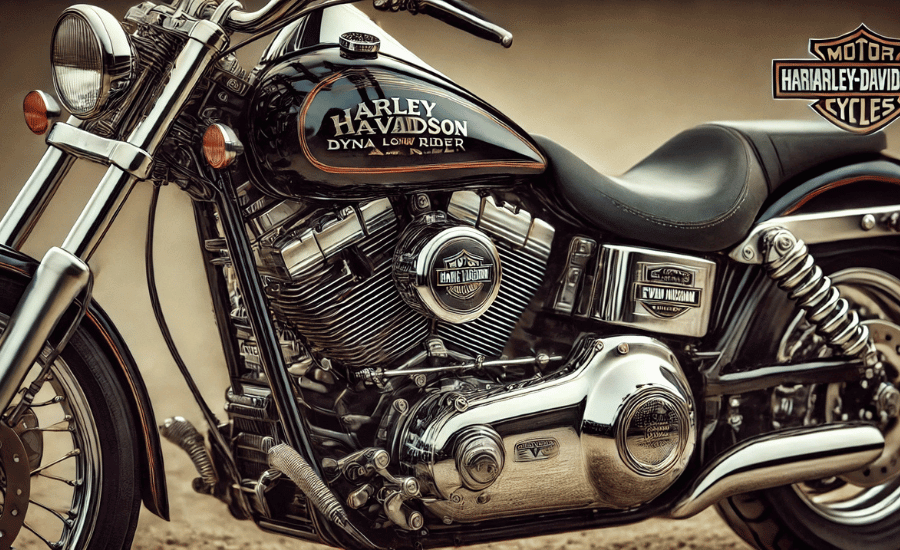

- ダイナ・ローライダー(FXDL)

ダイナシリーズはエンジンをラバーマウントで搭載しており、振動の軽減と走行安定性が向上しています。特にFXDLはクラシックなスタイルと扱いやすさから高い人気を誇ります。 - ソフテイル・ファットボーイ(FLSTF)

映画『ターミネーター2』で一躍有名になったモデルで、後期型ではインジェクション化されたものもあり、扱いやすさが向上しています。 - エレクトラグライド・クラシック(FLHTC)

長距離ツーリングを目的としたツアラーモデルで、快適性と安定性を重視するライダーに支持されています。

4. 選び方のポイント

エボリューションエンジン搭載モデルを選ぶ際は、使用目的や好みに応じて適切なモデルを選ぶことが重要です。

- クラシックな雰囲気を楽しみたいなら前期型

シンプルなメカニズムや旧車らしい乗り味を楽しみたいなら、前期型のFXRシリーズやソフテイル系がおすすめです。 - 安定性と信頼性を求めるなら後期型

普段使いやツーリングを考慮するなら、後期型のダイナシリーズやツアラーモデルが適しています。 - カスタムベースにするならスポーツスターやFXR

軽量でカスタムしやすいスポーツスターやFXRは、自由に手を加えたい人に最適です。

エボリューションエンジン搭載のハーレーは、前期・後期それぞれに特徴があります。クラシックな雰囲気を求めるなら前期型、安定した走行性能や信頼性を重視するなら後期型が適しています。また、カスタム志向ならスポーツスターやFXRシリーズも魅力的な選択肢です。自身のライフスタイルや用途に合った一台を選ぶことで、長く楽しめるハーレーライフを送ることができるでしょう。

インジェクションモデルはある?キャブ車との違い

エボリューションエンジン搭載のハーレーには、基本的にキャブレター仕様のみが存在し、インジェクションモデルは製造されていません。インジェクションが採用されたのは、エボリューションエンジンの次世代モデルであるツインカムエンジンからです。ここでは、キャブ車とインジェクション車の違いを解説し、それぞれのメリット・デメリットについても紹介します。

1. インジェクションモデルはなぜ存在しないのか?

エボリューションエンジンが生産されていた1984年から1999年当時、ハーレーはキャブレターを採用していました。これは、当時の技術や排ガス規制の影響もありますが、カスタムの自由度や整備のしやすさを考慮していたことも理由の一つです。

2000年代に入ると排ガス規制が厳しくなり、燃料供給の精密な制御が求められるようになったため、ツインカムエンジンからインジェクション化が進みました。つまり、エボリューションエンジンにはメーカー純正のインジェクションモデルは存在しないのです。

2. キャブ車とインジェクション車の違い

- 燃料供給の仕組み:負圧を利用してガソリンを吸い上げる構造で、機械的に燃料と空気を混合する。

- 始動性:気温や環境によって影響を受けやすく、特に寒冷地ではチョークを使用しないとエンジンがかかりにくい。

- カスタムの自由度:キャブレターのジェットを変更したり、吸排気の調整を行うことで細かくセッティングが可能。

- メンテナンス性:構造がシンプルで、オーバーホールや調整が自分でできるため、DIY派には好まれる。

- 燃料供給の仕組み:コンピューター制御で最適な燃料噴射を行い、常に一定の燃焼効率を維持する。

- 始動性:気温や標高の変化に影響されにくく、どんな状況でもセルを押すだけで安定して始動できる。

- カスタムの難易度:燃調の変更には専用のコンピューター(ECU)チューニングが必要で、キャブ車より手間がかかる。

- メンテナンス性:基本的には故障しにくいが、万が一トラブルが起きると専門的な知識や設備が必要になる。

3. どちらが優れているのか?

キャブ車とインジェクション車には、それぞれメリットとデメリットがあり、どちらが優れているかはライダーの好みや用途によります。

- 旧車らしいフィーリングを楽しみたいならキャブ車

キャブ車は、燃料供給が機械的なため、スロットルレスポンスや排気音に独特の「味」があります。自分でセッティングを変更したり、チューニングを楽しみたい人には最適です。 - 手間をかけずに安定した走行を求めるならインジェクション車

インジェクションは、気候や標高の変化に影響されにくく、ツーリング先でも安心して走行できます。整備や燃調の手間を省きたい人には適しています。

エボリューションエンジンにはインジェクションモデルは存在せず、すべてキャブレター仕様です。キャブ車ならではの味わいやカスタムの自由度を求める人にとっては、大きな魅力となります。一方、インジェクション車のような安定性や手軽さはないため、セッティングやメンテナンスの知識が求められる点には注意が必要です。自身のスタイルに合った仕様を理解した上で、ハーレーライフを楽しみましょう。

三拍子セッティングとアイドリング回転数の関係

ハーレーの「三拍子セッティング」とは、エボリューションエンジンやツインカムエンジンで独特の不規則な鼓動感を生み出すために、アイドリング回転数を低めに設定するチューニングのことです。これは、ハーレーらしい重厚なサウンドを求めるライダーに人気のカスタムですが、適切な設定をしないとエンジンや各部への負担が大きくなる点にも注意が必要です。ここでは、三拍子の特徴やアイドリング回転数との関係を詳しく解説します。

1. 三拍子セッティングとは?

三拍子とは、「ドッドッドッ」という独特のリズムでアイドリングする状態を指します。これは、点火タイミングとキャブレターの調整により生み出されるもので、ハーレーの鼓動感を最大限に引き出す方法のひとつです。特にキャブ車のエボリューションエンジンは、このセッティングをしやすいことから人気があります。

三拍子セッティングを施すと、エンジンの回転数が一瞬落ち込んでから再び燃焼するようになり、独特の間(ま)が生まれます。このリズムが不規則に聞こえるため、「三拍子」と呼ばれています。

2. アイドリング回転数との関係

適正なアイドリング回転数

エボリューションエンジンのメーカー推奨アイドリング回転数は 約900~1,000rpm です。一方、三拍子セッティングでは 700~800rpm 程度まで下げることが一般的です。ただし、あまりにも回転数を落としすぎると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- エンジンの負担が増える:オイルポンプの作動が不十分になり、潤滑不足によるエンジンの摩耗が進みやすくなる。

- 電圧不足が起こる:発電量が低下し、バッテリーが充電されにくくなる。特にライト点灯時や電装品を多用する場合は注意が必要。

- ストール(エンスト)しやすくなる:特に信号待ちや低速走行時にエンジンが止まりやすくなるため、実用性が損なわれる。

3. 三拍子セッティングをする際の注意点

三拍子を求める場合でも、極端にアイドリング回転数を下げることは避けるべきです。適正なバランスを取るために、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

- キャブレターの調整:スロー調整やミクスチャー調整を行い、燃料と空気のバランスを最適化する。

- 点火時期の変更:進角を微調整し、三拍子を強調しながらもエンストしにくい状態にする。

- エンジン負担を考慮する:オイルの粘度を適切なものにすることで、低回転時でも潤滑を維持しやすくなる。

三拍子セッティングは、ハーレーらしい鼓動感を強調する人気のカスタムですが、アイドリング回転数を極端に下げるとエンジンへの負担が大きくなります。エボリューションエンジンの場合、適正な範囲内(700~800rpm程度)で調整することが理想的 です。三拍子のリズムを楽しみつつ、エンジンの耐久性や実用性にも配慮したセッティングを心がけましょう。

ハーレーエボの前期・後期の違いと選び方のポイント

- エボリューションエンジンは1984年に登場し1999年まで生産された

- 前期(1984年~1989年)は改良前のモデルで信頼性や電装系に課題があった

- 中期(1990年~1994年)はエンジン耐久性が向上し安定した性能を発揮

- 後期(1995年~1999年)は最も完成度が高くオイル漏れやトラブルが少ない

- 前期のエボは旧車らしい無骨なデザインが魅力

- 後期のエボは快適な走行性能とメンテナンス性の高さが特徴

- エボエンジンはツインカム88・96と比べると軽快で鼓動感が強い

- 前期は点火系やキャブの調整が必要な個体が多い

- 後期はキャブレターのセッティングが最適化されている

- 最終型(1999年)は完成度が高く中古市場でも高評価

- エボの中古車価格は希少性とカスタム需要の高まりで高騰中

- FXRやダイナなど前期・後期で人気モデルが異なる

- インジェクションモデルは存在せず全車キャブ仕様

- 三拍子セッティングはエボの鼓動感を楽しむカスタムの一つ

- 購入時は年式だけでなく整備履歴や状態を重視することが重要