ハーレーの世界では、年々新たなスタイルが登場し、カスタムの流行も絶えず変化しています。この記事では、「ハーレー流行りのカスタム」を知りたい方に向けて、今注目されているカスタムスタイルの種類や、かっこいい ハーレーカスタムを実現するためのポイントをわかりやすく紹介します。

クラシックなチョッパーや実用性の高いフリスコ、街乗りに適したハーレーカスタム ボバーなど、スタイル一覧で把握することで、自分に合った方向性が見えてくるはずです。また、渋いカスタムを目指す際に意識したい色味やパーツの選び方についても触れていきます。

さらに、画像を参考にしながら人気カスタムの実例をチェックする方法、フルカスタムショップの選び方、ハーレー 1番人気のスタイルとは何かなど、実践的な情報を多数掲載。ハーレー 寿命は何キロまで大丈夫か?や、三拍子が悪い理由は何か?といった知識面の疑問にも答えながら、より深くハーレーカスタムを楽しむための総合ガイドとして構成しています。

これからハーレーをカスタムしたい方、あるいは新しいスタイルを探している方にとって、有益なヒントが見つかる内容となっています。

- ハーレーの流行りのカスタムスタイルの種類と特徴がわかる

- かっこいい・渋いカスタムを仕上げる具体的なポイントが理解できる

- 人気のスタイル一覧と各スタイルの違いが比較できる

- カスタムに役立つショップ選びや注意点を把握できる

ハーレー流行りのカスタムを徹底解説

- カスタムスタイルの種類と特徴を紹介

- かっこいいハーレーカスタムの条件

- スタイル 一覧で見る人気デザイン

- 渋いカスタムに仕上げるポイント

- ハーレーカスタムボバーの魅力とは

カスタムスタイルの種類と特徴を紹介

ハーレーダビッドソンのカスタムスタイルには、個性と機能美を両立した多彩な種類があります。それぞれのスタイルには歴史的背景があり、見た目の印象や乗り心地も大きく異なります。ここでは代表的なカスタムスタイルをいくつか紹介し、その特徴を解説します。

まずは「チョッパー」です。チョッパーとは、不要なパーツを切り落とし(チョップし)、車体をシンプルに仕上げたスタイルです。ロングフォークや高いハンドルバー、細いタンクが特徴的で、アートのような独創性を持つバイクに仕上がります。一方で、極端なカスタムは操作性が落ちる場合もあるため、注意が必要です。

次に「ボバー」です。ボバーはチョッパーよりも実用性を意識したスタイルで、短く切られたフェンダーやソロシートが定番です。軽快な見た目と、街乗りしやすいコンパクトさが魅力です。最近では、メーカー純正のボバースタイルモデルも多く見られるようになりました。

「バガー」は、大型のサイドバッグとカウルを備えたツーリング向けのスタイルです。快適性と積載性を重視しており、長距離移動に適しています。近年は「パフォーマンスバガー」と呼ばれる、走行性能を高めたスタイルも人気です。

「フリスコ」は、細身でスリムなシルエットを特徴としたスタイルで、都市部での取り回しの良さを意識したカスタムです。ステップやマフラーが高めに取り付けられており、ストリートでの使いやすさに優れています。

さらに「クラブスタイル」は、フリスコをベースにスポーティさを加えた進化系スタイルです。ビキニカウルや高性能サスペンション、ライザーバーなどを備え、長時間・高速走行でも安定性を発揮します。

このように、ハーレーのカスタムスタイルは「見た目の好み」だけでなく、「用途」や「走行シーン」によって選ぶのがポイントです。スタイルごとに得意とするフィールドが異なるため、ライフスタイルや目的に合ったものを見極めることが大切です。

かっこいいハーレーカスタムの条件

かっこいいハーレーカスタムを目指すには、見た目だけでなく、バイク全体のバランスやライダーのスタイルに合った仕上がりが欠かせません。単に派手なパーツを取り付けるだけでは、完成度の高いカスタムにはなりません。

まず重要なのは「統一感」です。たとえば、マットブラックの外装にクロームパーツを多用すると、スタイルがチグハグに見えてしまうことがあります。逆に、カラーや質感を全体で揃えることで、まとまりが生まれ、視覚的に美しいカスタムになります。

次に注目したいのは「車高やフォルムの低さ」です。ハーレーは重厚な車体が特徴ですが、リアをローダウンし、シートやフェンダーを低めにセットすることで、どっしりと構えた迫力あるスタンスになります。これはローライダーやボバー系カスタムに多く見られる特徴です。

また、使用するパーツの「質感」も見逃せません。安価なパーツを無造作に取り付けると、全体のクオリティが下がって見えてしまいます。ブレーキレバーやミラーといった細部も、ブランドや仕上げにこだわることで、ワンランク上のカスタムに仕上がります。

さらに、「ライダーとのフィット感」もかっこよさを左右する大事な要素です。ハンドルの高さやシート位置がライダーの体格に合っていると、乗っている姿自体が自然でスマートに見えます。見た目重視で無理なポジションにすると、かえって不格好に見えることもあるため、注意が必要です。

最後に、「走行性能との両立」も忘れてはいけません。見た目を重視するあまり、極端に長いフォークや細すぎるタイヤを選ぶと、実際の走行に支障が出ることがあります。街乗りやツーリングを想定して、安全性と快適性も確保することが、真の“かっこよさ”に繋がります。

このように、かっこいいハーレーカスタムとは、ただ派手に飾るだけではなく、全体の調和と実用性を両立させた完成度の高いスタイルを指します。バイクとライダーが一体となって初めて、その魅力が最大限に引き立つのです。

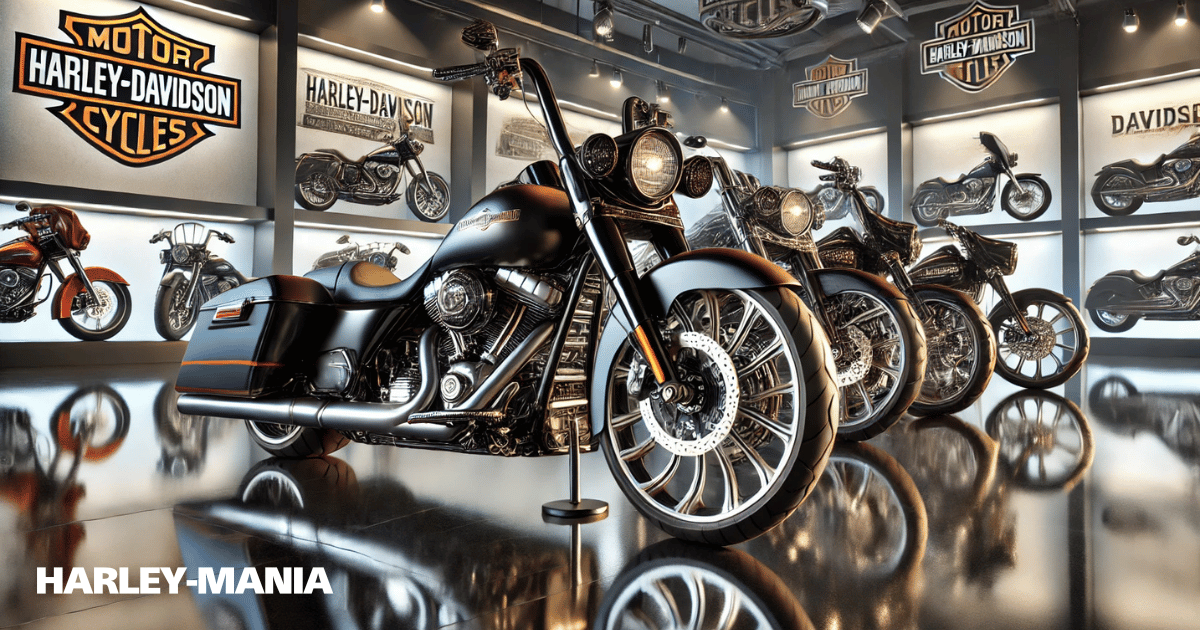

スタイル一覧で見る人気デザイン

ハーレーのカスタムスタイルは多岐にわたりますが、中でも人気の高いスタイルはいくつかの系統に分けられます。それぞれに明確な特徴があり、ライダーの好みや用途に合わせて選ばれています。ここでは、代表的なカスタムスタイルを一覧で紹介し、その特徴を簡潔にまとめていきます。

ボバースタイル(Bobber)

1930〜40年代のレースカルチャーにルーツを持つボバーは、フェンダーを短く切り詰めたシンプルな構造が特徴です。過剰な装飾を排除し、軽量化を重視した設計で、無骨ながらも渋さのあるスタイルとして支持を集めています。

チョッパースタイル(Chopper)

映画『イージー★ライダー』で一躍有名になったチョッパーは、長いフロントフォークと高めのハンドルが象徴です。大胆にパーツを削ぎ落とし、独創性を追求したデザインが魅力ですが、乗り心地や操作性には注意が必要です。

フリスコスタイル(Frisco)

都市部のストリート走行を想定したスタイルで、細身のシルエットとハイマウントのマフラーやタンクが特徴です。ミニマルながらも、スピード感のある佇まいが魅力で、若い世代にも人気があります。

ローライダースタイル(Lowrider)

全体的に車高を下げたスタイルで、ゆったりとしたクルージングに適しています。エイプハンガーやメタルフレーク塗装など、華やかさも加わり、存在感のあるデザインが好まれています。

クラブスタイル(Club Style)

ビキニカウルやステップアップシート、高性能ブレーキなど、走行性能と快適性を高めたスポーティなカスタムです。高速走行に適した設計で、ツーリング派のライダーに支持されています。

パフォーマンスバガー(Performance Bagger)

バガースタイルを基にしつつ、サスペンションやエンジン、ブレーキに至るまで高性能パーツで強化されたタイプです。重量のあるツーリングモデルをスポーツ仕様に仕上げたこのスタイルは、アメリカ西海岸で特に人気を集めています。

ブラックアウトスタイル(Blackout)

車体全体をブラックで統一したダークな印象のカスタムです。クロームパーツを排除し、マットブラックやグロスブラックで仕上げることで、現代的でクールな印象を与えます。

カフェレーサースタイル(Cafe Racer)

低く構えた前傾姿勢と細身のフォルムが特徴です。ヨーロッパ車のカスタムに影響を受けたこのスタイルは、スポーツスターなどの軽量モデルによく用いられます。

このように、ハーレーカスタムには多くの人気デザインが存在しており、それぞれが異なる美学を持っています。自分の理想のスタイルを見つけるためには、それぞれの特徴をしっかり理解することが大切です。

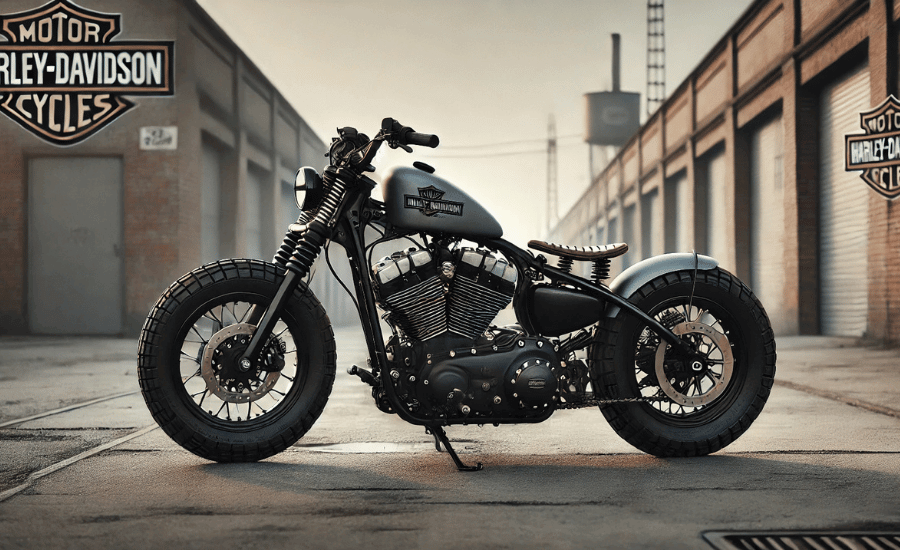

渋いカスタムに仕上げるポイント

ハーレーを渋くカスタムするためには、あえて派手さを抑え、落ち着いた雰囲気と細部へのこだわりを意識することが重要です。単なる「地味」と「渋さ」は異なり、渋さには年季や品格を感じさせる“深み”が求められます。

まず大切なのは「色使い」です。渋さを演出するなら、マットブラックやガンメタリック、ダークグリーン、ブロンズ系などの落ち着いた色味が適しています。これに加えて、エンジンやフレームの一部にブラックアウト加工を施すことで、重厚感のある印象に仕上がります。

次に、「パーツの選び方」も渋さを決定づける要素です。クロームパーツを多用せず、アルミの質感を残したパーツや、サテン仕上げの金属類を取り入れると控えめで品のある雰囲気になります。過剰に装飾を加えるのではなく、あえてシンプルな部品を選ぶことで、全体にまとまりが出ます。

また、「ビンテージ感」も渋さを引き立てる大きな要因です。例えば、レザーのソロシートやクラシックなハンドル形状、丸型のヘッドライトなど、過去の時代にインスパイアされたパーツを使うことで、味わいのある雰囲気を演出できます。

さらに、「経年変化」を楽しむ素材選びもポイントです。真鍮や銅のパーツは、使い込むほどに風合いが増し、乗り手と一緒に“育っていく”魅力があります。新品の状態が完成形ではなく、時間をかけて深みを増していくのが渋いカスタムの魅力です。

一方で、渋さを意識しすぎて地味になりすぎてしまうと、個性が埋もれてしまう可能性もあります。そのため、小さな部分に遊び心やアクセントを加えることも大切です。たとえば、フットペグやタンクキャップだけ異素材や違う色を使うことで、全体にメリハリが生まれます。

渋いカスタムは“引き算”の美学とも言えます。目立たせるのではなく、静かに存在感を放つような仕上がりを目指すことで、乗る人のこだわりや経験値がにじみ出るような一台が完成します。

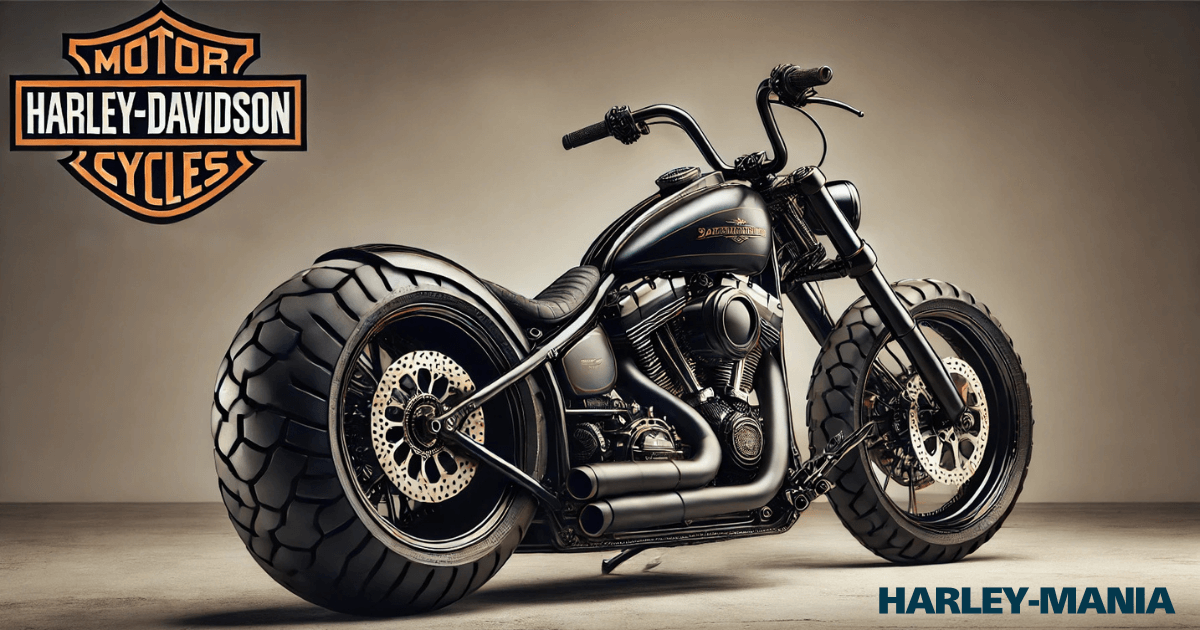

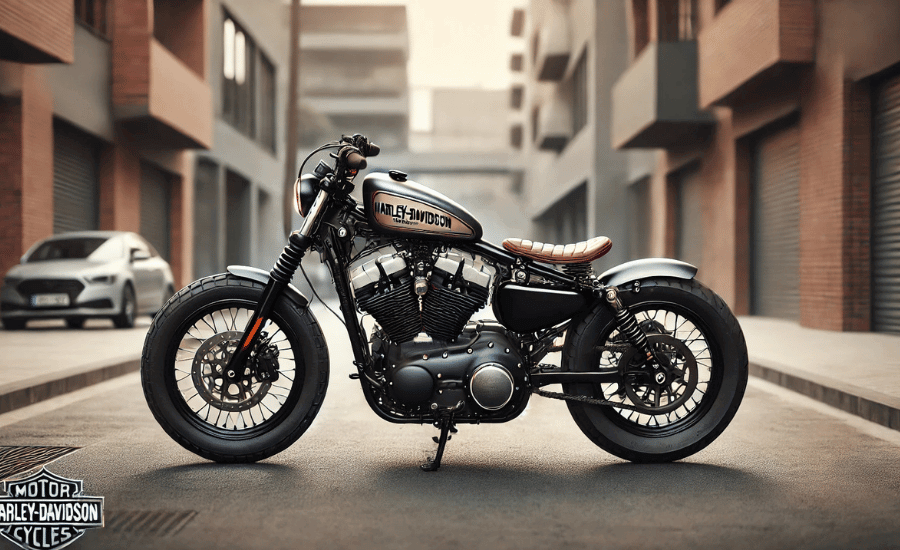

ハーレーカスタムボバーの魅力とは

ボバースタイルは、数あるハーレーカスタムの中でも“シンプルで無骨な美しさ”が際立つ人気のスタイルです。派手な装飾を削ぎ落とし、必要最低限のパーツ構成で仕上げることで、バイク本来の力強さと美しさを引き立てます。

ボバーの一番の魅力は「潔さ」にあります。短くカットされた前後フェンダー、細身のシート、そしてミニマルなタンク。余計な要素を取り払ったそのシルエットは、どこかクラシックで、同時にモダンな印象も感じさせます。現代的なアレンジが加えられた“ニューボバー”も登場し、幅広い世代に支持されています。

また、ボバーは「乗り手の個性が反映しやすい」点でも魅力的です。カスタムの幅は意外と広く、ソロシートの形状やハンドルバーの種類、ホイールのサイズなどを変えることで、シンプルな中にも個性を出すことが可能です。派手ではなくとも、確かな存在感を放つスタイルと言えるでしょう。

さらに、車体が軽量になる傾向があるため、ハーレーの中では比較的扱いやすく、街乗りにも向いています。初めてのカスタムとしても取り入れやすいのが特長です。特にスポーツスター系のモデルは、ボバーとの相性が良く、国内でも多くのカスタム例が見られます。

ただし、注意したいのは「実用性とのバランス」です。見た目重視でフェンダーを極端にカットしすぎると、雨天時に泥はねしやすくなったり、荷物の積載性が犠牲になる場合もあります。また、ソロシートはデザイン性が高い一方で、長距離では疲れやすくなることもあるため、使い方に応じた選択が必要です。

このように、ボバースタイルは“削ることで魅力を引き出す”カスタムです。無骨さと洗練が共存するデザインは、流行に左右されにくく、長く付き合えるスタイルの一つと言えるでしょう。自分だけの一台をじっくり作り上げたい方に、特におすすめです。

ハーレー流行りのカスタムの今と未来

- チョッパーの魅力と王道の系譜

- フリスコスタイルの基本と注目点

- ハーレーの1番人気のカスタムは?

- ハーレーの寿命は何キロまで大丈夫?

- 三拍子が悪い理由は何なのか?

- フルカスタムショップの選び方と注意点

- ハーレーカスタムの画像で参考になる事例

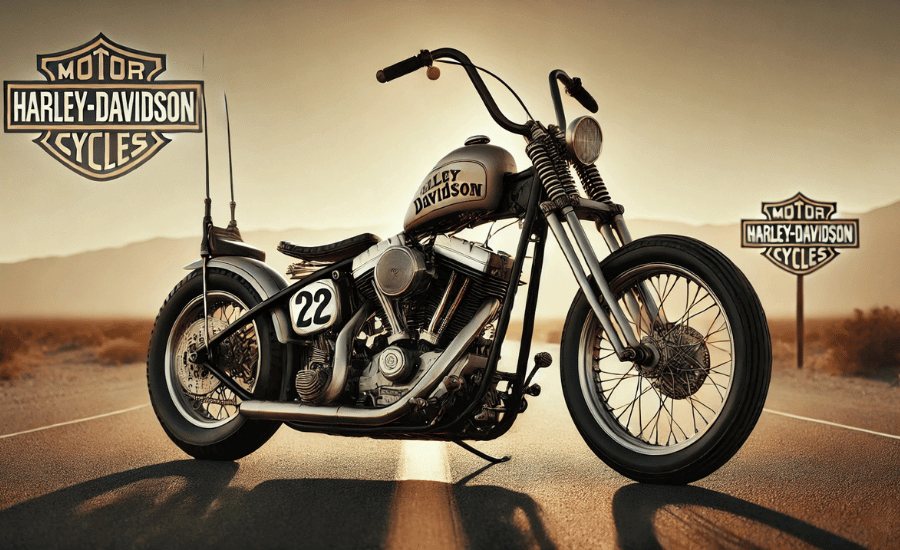

チョッパーの魅力と王道の系譜

チョッパーは、ハーレーカスタムの中でも特に自由度が高く、“カスタムの原点”とされるスタイルです。その魅力は、他にはない個性と、創造性を形にできる大胆さにあります。乗る人の思想や美意識までもが反映される、まさに“走る自己表現”ともいえる存在です。

まず、チョッパーの最大の特徴は「削ぎ落とす」というコンセプトにあります。本来の“チョップ=切り取る”という意味の通り、フェンダーや装飾、不要な機能を取り払うことで、無駄のないスリムなシルエットを追求します。加えて、ロングフォークやエイプハンガーなど、独特な形状のパーツを用いることで、見る人の目を引くインパクトある仕上がりになります。

また、チョッパーには「スタイルに正解がない」という面白さがあります。フレームを大胆に加工した“リジッドチョッパー”、細身のタンクと極細のフロントタイヤで構成される“スリムチョッパー”、そしてロングフォークを極限まで伸ばした“デンバースタイル”など、王道の中にも多様な表現があります。こうした幅の広さも、長年にわたり世界中で支持されてきた理由の一つです。

歴史的には、第二次世界大戦後のアメリカで、帰還兵たちが安価に手に入れた軍用ハーレーをベースにカスタムを始めたことが、チョッパーの始まりとされています。1940年代〜50年代には“ボバー”として軽量化を図るスタイルが人気を集め、そこからさらに装飾性と奇抜さを加えた進化形がチョッパーとして確立されていきました。

1969年の映画『イージー★ライダー』の登場は、このスタイルを一躍世界に広めるきっかけとなりました。作中の「キャプテンアメリカ号」は、ロングフォークと極端なアップハンドルを備えた象徴的なチョッパーで、今なお多くのビルダーに影響を与えています。

ただし、自由な設計ゆえに、構造や法規の面で注意が必要な点もあります。特にフレームの改造は車検に影響する可能性があるため、正しい知識と信頼できるショップのサポートが不可欠です。

このように、チョッパーは“見た目のインパクト”と“自由な創造性”が融合した唯一無二のスタイルです。時代が変わっても、その独特の魅力は色あせることなく、多くのライダーを惹きつけ続けています。ハーレーカスタムの世界を深く味わいたいなら、まずはチョッパーの王道に触れてみるのがおすすめです。

フリスコスタイルの基本と注目点

フリスコスタイルは、チョッパーの流れを汲みながらも、ストリートでの実用性を高めた軽快なカスタムスタイルです。サンフランシスコの地名「Frisco(フリスコ)」を冠するこのスタイルは、都市部での走行に適した設計が魅力となっており、見た目だけでなく“使えるカスタム”としても注目を集めています。

特徴の一つは、高めのハンドルとタンク位置です。これは、渋滞の中でも車のミラーを避けて走れるように考えられたもので、ナローバーやプルバックバーといった絞りの効いたハンドルがよく使われます。燃料タンクはフレーム上部に高くマウントされ、視覚的なアクセントとなるだけでなく、全体を縦にスリムに見せる効果もあります。

また、アップマウントされたマフラーやステップ位置も重要な要素です。縁石などの障害物を避けるため、排気系やステップはやや上向きにセットされる傾向があります。これによって、街乗りでの取り回しやすさが向上し、見た目にも軽快な印象を与えます。

フリスコスタイルは、シートも薄型でコンパクトなソロシートが一般的です。これは軽量化とスタイルの一貫性を保つためで、長距離には不向きな場合もありますが、街中での短距離移動にはぴったりです。必要最小限の装備だけを残したミニマルな美しさが、このスタイルの根底にある考え方です。

注目すべきポイントとして、近年はヴィンテージ風のアレンジと、現代的なテクノロジーの融合が進んでいる点が挙げられます。クラシックなホイールやタンクデザインに、LEDライトやディスクブレーキを組み合わせることで、見た目と性能の両立を実現しているビルダーも増えています。

ただし、フリスコスタイルはカスタムの自由度が高いため、「やりすぎ」に注意が必要です。車検非対応のパーツを使ってしまったり、あまりに過激なシートやハンドル形状にしてしまうと、日常使いに支障が出るケースもあります。

このように、フリスコスタイルは“走れるチョッパー”としての機能性と、スタイリッシュなルックスを兼ね備えたバランスの良いカスタムです。過度な装飾をせず、シンプルでスリムな形を好む方には、特におすすめできるスタイルと言えるでしょう。

ハーレーの1番人気のカスタムは?

現在、ハーレーのカスタムスタイルの中で特に人気を集めているのは「ニューボバースタイル」です。ボバーのクラシカルな雰囲気を残しつつ、現代的なパーツやデザインを取り入れたスタイルで、初心者からベテランまで幅広く支持されています。

このスタイルが注目されている大きな理由は、“ミニマルかつ力強いデザイン”と“扱いやすさ”の両立にあります。具体的には、前後のフェンダーを短くカットし、シートは一人乗り用のスリムなソロシートを採用。ホイールは太めの16〜18インチを用いることで、地を這うような低く構えたシルエットが完成します。無駄を削ぎ落としたことで、車体そのものの存在感が際立ちます。

また、マットブラックやメタリックグレーなどの落ち着いたカラーリングが主流となっており、派手さよりも渋さと洗練を重視する傾向が強いです。エンジン周りにはブラックアウト処理を施し、統一感のある美しい仕上がりが好まれています。

ニューボバーが人気であるもう一つの理由は、ベース車両の選択肢が豊富な点です。スポーツスター系、ソフテイル系どちらでもカスタムが可能で、パーツも国内外から多く流通しているため、自分だけの一台を作りやすい環境が整っています。特に「ストリートボブ」や「ファットボブ」などの純正車両をベースにすることで、比較的手軽にスタイルを実現できます。

ただし、カスタム次第では積載力やタンデム性能が犠牲になる場合もあります。日常的にツーリングやロングライドを楽しみたい方は、ソロ仕様の快適性や実用性に配慮した設計が求められます。

このように、ニューボバースタイルは「シンプルでかっこよく、それでいて自分らしさを出せる」ことが人気の理由です。現代のライダーのライフスタイルや感性にもマッチしやすく、今後もしばらくはハーレーカスタムの中心的存在であり続けるでしょう。

ハーレーの寿命は何キロまで大丈夫?

ハーレーの寿命は、一般的に10万キロ以上と言われています。もちろん、これは“しっかりとメンテナンスされている”ことが前提です。乗り方や整備状況によっては、それ以上に長く乗れるケースも多く存在します。

ハーレーダビッドソンは、頑丈な空冷Vツインエンジンを搭載しており、構造が比較的シンプルなことからも耐久性に優れています。また、フレームや足回りの剛性も高く設計されており、適切な整備を続ければ20年以上走り続けることも難しくありません。

例えば、オイル交換を定期的に行い、冷却や吸排気系のチェックも怠らなければ、エンジンの内部摩耗は最小限に抑えられます。さらに、ブレーキやタイヤ、駆動系(ベルト・チェーン)の消耗品を早めに交換しておくことで、トラブルのリスクも軽減されます。

一方で、「寿命=何キロまで走れるか」だけで判断するのは注意が必要です。距離よりも、どれだけ丁寧に扱われてきたかのほうが大切です。例えば、同じ3万キロ走った車両でも、ガレージ保管されているものと、雨ざらしで放置されていたものでは、寿命に大きな差が出ます。

中古車を選ぶ際は、走行距離だけでなく整備記録の有無やメンテナンス状況をチェックしましょう。信頼できるショップで購入し、購入後も定期点検を継続すれば、10万キロを超えても安心して乗り続けられるでしょう。

つまり、ハーレーはしっかりと“手をかけて育てる”ことで、10万キロ以上の長寿命も夢ではありません。愛着を持ってメンテナンスを重ねるほど、その分だけ長く、安心して付き合っていけるバイクです。

三拍子が悪い理由は何なのか?

ハーレーの「三拍子」は、その独特なアイドリング音で多くのファンを魅了してきました。しかし一方で、「三拍子が悪い」と言われることもあります。それは、音がかっこいいからといって、その状態がバイクにとって最適とは限らないためです。

まず、三拍子とは、ハーレー特有の“ドッドッドッ”というリズム感のあるアイドリング音を指します。これは旧式のキャブレター車で、点火タイミングやアイドル回転数を調整することで再現される現象です。ただし、意図的にアイドリングを下げすぎることで、エンジンへの負荷が増えることがあります。

具体的には、回転数を下げすぎることでオイルの循環が不十分になる場合があります。ハーレーのエンジンは空冷式で、オイルの流れによる冷却効果がとても重要です。アイドリングが不安定だと、オイルポンプがうまく作動せず、潤滑不足や熱ダレを起こすリスクが高まります。

また、極端な三拍子を追い求めると、点火タイミングのズレや燃焼状態の不安定化にもつながります。これが進行すると、スパークプラグのかぶりや、最悪の場合はエンジン内部のトラブルを引き起こす原因になりかねません。

さらに、最近のハーレーはインジェクション仕様が主流になっており、ECU(エンジンコントロールユニット)によって燃料や点火が管理されています。この制御下では、無理に三拍子を出そうとするとセッティングのバランスが崩れ、燃費や始動性にも悪影響が出ることがあります。

もちろん、三拍子そのものが悪いわけではありません。適切なセッティングで“軽めの三拍子”を楽しむ分には問題ありませんが、音だけを重視して機械的な負担を無視するような改造はおすすめできません。

つまり、三拍子は「音の美学」としては魅力的ですが、それを出すための無理な調整は、バイク本来の性能や寿命を損なう恐れがあります。音と性能のバランスを理解したうえで、自分のスタイルに合った楽しみ方を選ぶことが大切です。

フルカスタムショップの選び方と注意点

ハーレーを本格的にカスタムしたいと考えたとき、フルカスタムに対応したショップ選びは非常に重要です。完成後の満足度だけでなく、安全性や将来的なメンテナンスにも関わるため、慎重に検討する必要があります。

まず見るべきポイントはショップの実績と得意スタイルです。チョッパー系が得意なショップもあれば、ボバーやパフォーマンス系に強いところもあります。事前にショップの過去の制作事例をチェックし、自分の理想に近いスタイルを手がけているか確認しましょう。公式サイトやSNS、雑誌掲載歴などを通して、ビルダーのセンスや方向性を掴むことができます。

次に大切なのが相談のしやすさです。初めてのカスタムであれば、どこまで改造できるのか、車検対応に問題はないか、予算内でどこまで実現できるかなど、気になる点がいくつも出てくるはずです。そんなとき、親身に話を聞き、専門的な説明をわかりやすくしてくれるショップであれば、安心して任せることができます。

また、アフターサポートの有無も確認しておくべきポイントです。フルカスタムは純正状態と異なるため、不具合や調整が必要になるケースも少なくありません。納車後の点検や調整に対応してくれるか、補修パーツの入手が可能かといった面もチェックしておきましょう。

一方で、注意点としてはショップ任せにしすぎないことです。曖昧なまま依頼してしまうと、「イメージと違う」仕上がりになる可能性もあります。ざっくりとしたイメージだけでなく、具体的な希望や避けたい要素も事前に伝えておくと、認識のズレを防ぐことができます。

さらに、価格の明瞭さも重要です。見積もりの内訳が不明確な場合、追加費用が発生してトラブルになるケースもあります。部品代・工賃・塗装代など、項目ごとに提示してもらえるかどうかも判断材料になります。

このように、フルカスタムショップを選ぶ際は、技術力だけでなく「話しやすさ」「対応力」「透明性」があるかどうかを見極めることが大切です。見た目だけでなく、長く安全に乗るための信頼できるパートナーを選びましょう。

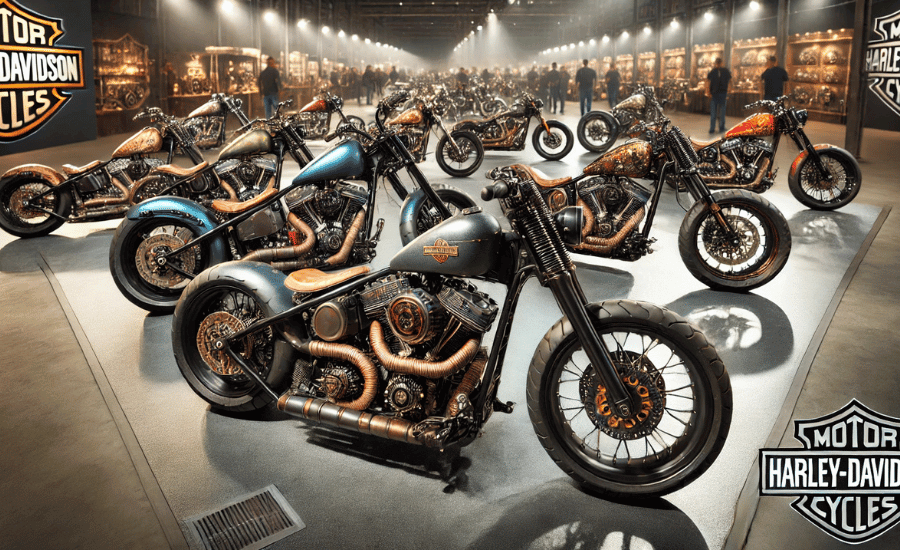

ハーレーカスタムの画像で参考になる事例

ハーレーカスタムの完成イメージをつかむうえで、「画像」は非常に重要な情報源です。視覚的にスタイルの違いやパーツ構成がわかるため、これからカスタムを始めたい人にとって貴重なヒントになります。

まずおすすめなのは、信頼性のあるカスタムショップの施工例をチェックすることです。多くのショップが公式サイトやSNSに施工事例の写真を掲載しています。スタイル別に整理されていることも多く、「チョッパー系」「クラブスタイル系」「バガー系」など、自分の目指す方向性と照らし合わせながら参考にできます。

また、カスタムショーの受賞車両やエントリー車両の画像も非常に参考になります。特に「ヨコハマホットロッドカスタムショー」「ニューオーダーチョッパーショー」などの大規模イベントでは、ビルダーの個性が詰まった車両が多数展示されており、最新トレンドをつかむには最適な資料です。過去のイベントレポートや雑誌記事でも画像付きで紹介されていることが多いため、じっくり観察してみましょう。

さらに、InstagramやPinterestのようなビジュアル系SNSも便利です。#harleycustom や #ハーレーカスタム などのタグを活用すれば、世界中のユーザーが投稿したカスタム事例を一覧で見ることができます。リアルな使用感や細部の工夫も見られる点が魅力です。

画像から参考にすべきポイントとしては、パーツの配置バランス、配色の統一感、シートやマフラーの取り回し方などがあります。特に初心者が見落としがちなのは「全体のシルエット」と「細かいディテールの組み合わせ」です。画像をただ見るのではなく、どのようなパーツがどう配置されているのかを意識して見ることで、自分のカスタムに活かせる具体的なアイデアが得られます。

ただし注意したいのは、車検非対応や公道走行に向かない仕様もあるということです。カスタムショー仕様のバイクは見た目を優先しているため、日常使いには不向きなケースもあります。日本国内で使用する前提であれば、国内ビルダーの施工例を中心に見ると安心です。

画像はインスピレーションの宝庫です。自分の理想に近い一台を探しながら、「なぜこの組み合わせがかっこいいのか?」を考える習慣を持つことで、より完成度の高いカスタムを目指せるようになります。

ハーレー流行りのカスタムを総まとめ

- チョッパーは不要な装飾を削ぎ落とす自由度の高いスタイル

- ボバーはシンプルで軽快な外観が特徴の実用的カスタム

- バガーは長距離ツーリングに最適な装備を備えるスタイル

- フリスコは街乗りに特化したスリムで取り回しやすい形状

- クラブスタイルは走行性能を重視したスポーティな構成

- カスタムは用途や走行シーンに合わせて選ぶのが基本

- 統一感のあるカラーや質感がかっこいいカスタムの鍵

- 渋さを演出するにはマット系や金属素材の活用が効果的

- ビンテージ感のあるパーツ選びが渋い仕上がりに繋がる

- ニューボバーは現代的で扱いやすく人気のカスタムスタイル

- ハーレーは10万キロ以上走行可能な耐久性を持つ

- 三拍子を無理に出すとエンジンに負荷がかかるため注意が必要

- フルカスタムショップ選びでは実績とコミュニケーション力が重要

- カスタム画像はスタイルの方向性を決める際の参考資料になる

- 全体のバランスとライダーのフィット感が完成度を左右する